레자 아닌 비건레더…'지속가능패션' 입자

친환경·동물윤리 등 가치소비 추구 소비자에 각광

동물 털 대신 '에코 퍼', 소각될 옷 해체해 새옷으로

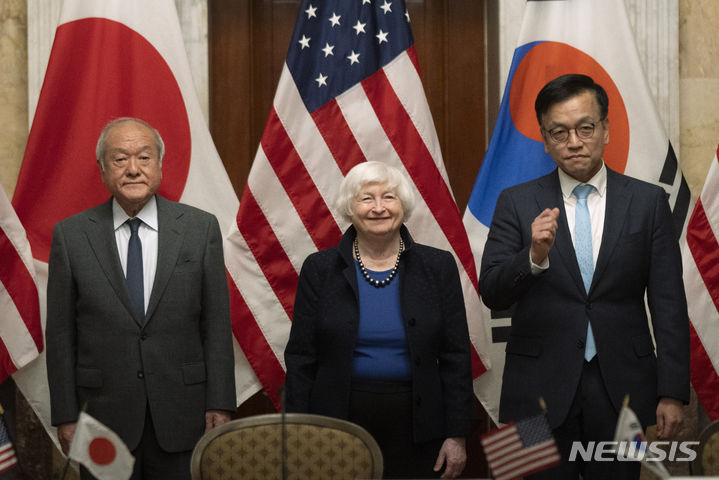

【서울=뉴시스】 서울 압구정 갤러리아명품관은 오는 12월 6일까지 ‘에코 프랜들리 위크’를 진행, 여성복 매장 한 층 전체를 친환경 컨셉으로 꾸미고 친환경 브랜드 팝업 스토어를 운영하여 인조 퍼, 인조 가죽 소재의 관련 상품들을 대거 선보인다고 27일 밝혔다. 2018.11.27. (사진=갤러리아 제공) [email protected]

지속가능패션은 동물을 착취하지 않고 환경을 고려하는 패션을 추구한다. 산 채로 털이나 가죽이 벗겨져 고통에 몸부림치는 동물이 없도록, 팔리지도 않은 새 옷이 산업쓰레기로 분류돼 소각되지 않도록 하는 것이 지속가능패션의 취지다.

6일 패션업계에 따르면 윤리적 소비, 가치 소비를 중요시하는 소비자들이 늘어남에 따라 업계에서도 지속가능패션을 위한 노력이 시도되고 있다.

일단 소재를 지칭하는 이름부터가 달라졌다. 예를 들어 속칭 '레자'로 불리던 인조가죽은 최근 '비건(Vegun) 레더'로 불린다. 비건은 채식주의자 중에서도 계란, 우유 등 동물성 식재료까지 완전히 배제하는 엄격한 채식주의자를 뜻한다.

그런데 이 용어가 패션계에서 쓰인다면 동물성 원료나 동물 실험을 거친 제품을 사용하지 않았다는 뜻이 된다. 동물을 죽여 가죽을 쓰는 대신, 가죽으로 보일법한 인조 소재를 쓰는 방식이다.

동물의 털을 취하지 않은 퍼(Fur)는 '에코 퍼'라는 새로운 이름이 생겼다. 살아있는 밍크 등의 털을 강제로 벗겨내는 모습이 외부에 알려지면서 모피 소비를 지양하자는 움직임은 점점 커지고 있다.

패션 브랜드들도 과거에는 얼마나 부드러운 천연가죽을 썼는지, 모자 장식에 달린 동물 털은 얼마나 풍성한지 등에만 초점을 맞췄다면 최근에는 친환경적인 고민이 옷에 깃들었는지, 동물윤리를 위해 어떠한 노력을 했는지 등을 내세우며 마케팅을 하고 있다.

예를들어 코오롱FnC는 업사이클링 브랜드 '래;코드(RE;CODE)' 운영하고 있다. 통상 의류들은 이월상품이 되면 상설할인 매장으로 갔다가 3년차 재고가 되면 소각된다. 래코드는 이처럼 한번도 팔려본 적 없는 재고 의류들을 해체해 새로운 옷으로 재탄생시킨다.

블랙야크의 나우는 비인도적인 털 채취 방법 대신 침구류에서 모은 깃털 솜털을 재가공한 충전재를 사용한 '리사이클 다운'을 내세우고 있다. 나우는 지속가능성을 주제로 전시·도서·공연·식음료 등이 함께 어우러진 문화공간, 나우하우스를 지난달 서울 신사동에 오픈하기도 했다.

일부 소비자들은 동물의 가죽이나 털을 쓰지 않는데도 의류 가격이 낮아지지 않는 것에 대해 불만을 표시하기도 한다. 패딩 점퍼 모자에 너구리 털 대신 에코 퍼가 달려있는데도 왜 여전히 점퍼 가격은 수 십만원을 호가하느냐는 식의 논리다.

이에 대해 패션업계 관계자는 "동물 윤리에 대한 고민 없이 동물 털을 쓰고자 한다면야 기껏해야 수 만원 정도의 비용밖에 들지 않는다"며 "저렴한 소재를 쓰면서 그 차액을 패션회사가 취하는 것이 아니냐는 의견은 오해"라고 전했다.

코오롱 관계자도 "래코드는 대기업이 아니면 하기 힘들다. 매출이나 외형성장만을 염두에 뒀으면 론칭조차 하지 못했을 것"이라며 "업사이클링이라는 개념을 사회에 알리고자 하는 사회공헌적 의미가 더 크다"고 말했다.

[email protected]

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지