고점 대비 반토막 난 이즈미디어, 기대감 꺾였나

나스닥 상장사 투자에도 주가 하락

FI들의 매물 출회 영향으로 풀이

[서울=뉴시스]신항섭 기자 = 메타버스와 NFT(대체불가능토큰) 관련주로 주목받으면서 한때 550% 급등했던 이즈미디어가 최근 지속적인 하락으로 주가가 고점 대비 절반 수준으로 내려갔다. 기대감이 꺾이고 재무적투자자(FI)들의 매물이 쏟아진 영향이다. 특히 미국 나스닥 상장사 그린박스와 NFT 협업, 투자 유치를 발표했음에도 지속적인 매도로 2만원선 마저 위태해지고 있다.

7일 한국거래소에 따르면 이날 오후 2시 기준 현재 이즈미디어는 전 거래일 대비 2.6% 내린 2만600원에 거래되고 있다. 이즈미디어는 연초 페이스북 창업자인 주커버그의 친 누나도 사외이사로 영입되면서 화제가 됐던 기업이다.

연초 주총 안건으로 랜디 주커버그를 사외이사로 올렸으며 메타버스 관련 사업들도 추가해 주가에 기대감이 반영되기 시작했다. 본래 이즈미디어는 초소형 카메라모듈(CCM) 검사장비 사업을 영위했다. 가상현실(VR)·증강현실(AR) 등과 연관성이 높은 사업이었다는 점도 시장에 부각됐다.

이같은 소식에 주가는 지난 3월말부터 고공행진을 하기 시작했고, 5월 중순에는 종가 기준으로 4만3050원에 마감하기도 했다. 5월25일에는 장중 4만4900원까지 오르며 최고가를 경신한 바 있다.

이후 지난 6월말 랜디 주커버그가 사외이사에서 기타비상무이사로 직함을 바꿨으나 NFT 사업에 적극 참여하고 있는 것으로 알려졌다. 이즈미디어는 NFT 전문 자회사인 고센미디어를 설립해 운영 중이다.

여기에 이젠 본업도 개선되고 있는 상황이다. 지난 3분기 누적 이즈미디어의 연결 실적은 매출액 349억원, 영업손실 44억원을 기록했다. 이는 지난해 같은 기간의 189억원 매출과 102억원 영업손실 대비 양호한 수준이다.

본업회복에 대해 회사 관계자는 "기존부터 회사에 있었던 내부 관계자들이 문제점을 파악하고 신규 경영진과 적극적으로 소통했고, 업황 회복이 이뤄지면서 본업이 개선됐다"며 "내년은 올해보다 훨씬 좋아질 것 같다"고 전했다.

하지만 6월부터 주가는 우하향하고 있다. 335억원 규모의 CB 발행과 불성실 공시법인 지정 등의 부정적인 공시가 나타났고, 여기에 차익실현을 하려는 기타법인과 외국인의 움직임 때문이다.

그간 이즈미디어의 주가 상승에는 적은 주식수도 한몫했다. 지난 3분기 기준 이즈미디어의 유통주식수는 682만3099주이며 이 중 42.59%인 290만6166주가 최대주주 및 특수관계인이 갖고 있다.

여기에 밸뷰1호투자조합이 12.64%인 90만주를, 엘에이1호투자조합이 11.24%인 80만주를 보유 중이다. 즉, 실제로 주식시장에서 유통되고 있는 주식 수는 221만6933주로 32.49% 수준에 불과했는데, 투자조합을 중심으로 한 매물이 나오면서 주가 하락이 이어지고 있는 것이다.

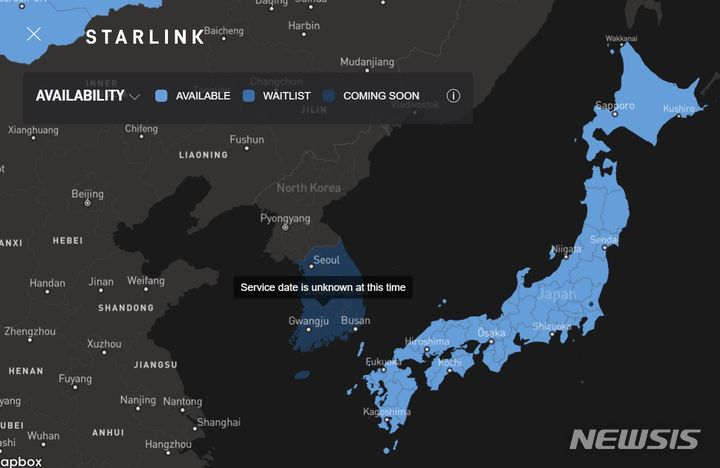

미국 나스닥 상장사 그린박스로부터 투자를 유치했지만 이같은 판세를 바꾸기에는 역부족이다. 전날 이즈미디어는 11억7000만원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다. 제3자배정 대상자는 그린박스 포스(GBOX)다.

그린박스는 미국 나스닥에 상장된 소프트웨어·IT 서비스 전문기업으로 블록체인을 활용한 결제 솔루션 기술을 보유하고 있다. 앞서 이즈미디어는 그린박스와 업무협약(MOU)을 체결한 바 있으며 그린박스와 NFT 결제 솔루션을 공동 개발할 계획이다. 하지만 이같은 소식에도 주가 반등으로는 이어지지 못하고 있다.

증권업계는 이즈미디어에 대해 NFT 진행 상황을 지켜볼 필요가 있다고 조언한다. 신사업 추진이 적극적으로 이뤄지고 있지만 실적 가시화로 이어지는 것은 다소 시간이 필요하기 때문이다.

이민희 IBK투자증권 연구원은 "이즈미디어의 발 빠른 행보가 놀랍다"면서 "향후 콘텐츠 확보, 글로벌 시장 진출을 위한 미국 자회사 설립 등 추후 진행 상황을 좀 더 주시할 필요가 있어 보인다"고 말했다.

◎공감언론 뉴시스 [email protected]

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지