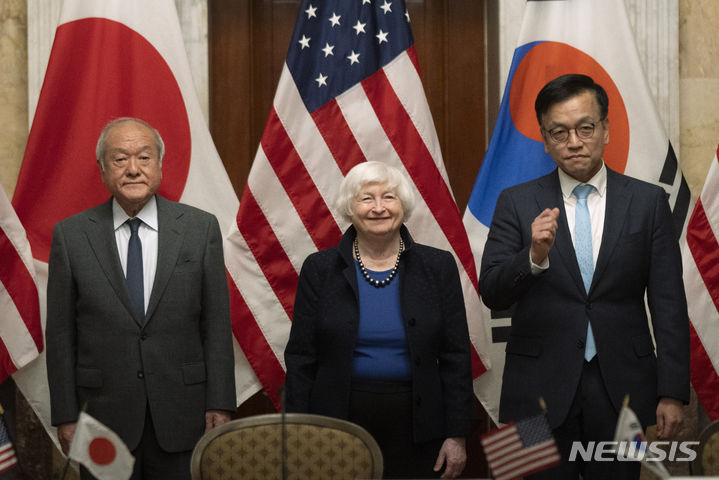

[기자수첩] 택시, 모빌리티 그리고 일자리

![[기자수첩] 택시, 모빌리티 그리고 일자리](http://image.newsis.com/2013/03/07/NISI20130307_0007839865_web.jpg?rnd=20181219145239)

주가지수 등 데이터를 기반으로 하는 기사들은 로봇이 쓰면 훨씬 정확하고 빠를 것 같았다. 로봇이 기사를 쓰면 남는 시간에는 바빠서 못 만나던 사람들을 만나고, 좀 더 깊은 취재를 하고, 재미 있고 의미 있는 글들을 쓰고 싶었다.

순식간에 세상은 변했다. 이제는 상당수 국내외 매체에서 로봇들이 기사를 쓴다. 로봇이 통계와 데이터 등을 자체 분석해 기사를 쓰고, 사람들은 이를 '로봇저널리즘'이라고 부른다.

언론 뿐만이 아니다. 패스트푸드점에는 무인주문단말기가 아르바이트생 대신 주문을 받고, 스마트공장에서는 사람을 대신해 생산자동화로봇들이 효율적으로 일한다. 세계 최대 소매 체인 월마트는 내년 1월까지 로봇 360대를 전국 매장에 배치해 청소와 재고 관리에 활용하겠다고 밝혔다.

이른바 '모빌리티' 혁명도 수년 내 가시권으로 들어올 전망이다. 그 한 축이 자율주행이고 또 다른 축이 공유경제다.

구글 웨이모는 세계 최초로 자율주행차 상용 서비스를 시작했다. 애플, GM, 포드, 바이두 등 내로라하는 글로벌 기업들도 선점 경쟁에 뛰어들고 있다. 국내에서도 현대차그룹은 물론 네이버, KT, 카카오 등이 자율주행기술 개발에 열을 올리고 있다.

특히 자율주행차의 상용화는 물류 운송업계의 혁명이 될 전망이다. 자율주행택시가 이용자들의 호출을 받고 사람을 실어 나르고, 자율주행트럭이 운전사 없이 고속도로를 달릴 날이 그리 멀지 않았다.

이런 추세라면 '택시기사', '물류트럭기사'는 멀지 않은 시기에 역사 속으로 사라질 지도 모르겠다.

자율주행과 함께 공유경제도 이미 거스를 수 없는 대세가 됐다. 국내에선 우버가 불법이지만 선진국은 물론이고 동남아시아에선 우버와 그랩 등 차량 공유서비스가 일상화했다.

신기술 발전과 새 비즈니스 모델의 등장은 일자리 축소 논란을 야기하며 곳곳에서 충돌을 일으키고 있다. 가뜩이나 경기 침체로 손님이 줄어드는 상황에서 카풀의 등장에 국내 택시업계 종사자들이 느끼는 위기감이 어느 정도일지 가늠키 어렵지 않다.

지난 10일 카카오 카풀을 반대한 택시기사 최모씨의 분신자살은 공유경제와 전통적 일자리의 갈등이 빚어낸 참극에 다름 아니다.

물론 신기술이 등장한다고 늘 '사회적 수용성'이 뒷받침되는 건 아니다. 때론 전통적 직업이 일시적으로 새 기술을 이기는 것처럼 보이는 것도 그런 까닭이다. 한국도로공사는 6700여 요금소 직원들의 일자리를 지키기 위해 카메라로 차량 번호판을 촬영해 요금을 징수하는 '스마트톨링'사업 계획을 폐기했다. 카카오가 지난 2월 카풀업체 '럭시'를 인수한 뒤 열달을 고심하다가 시범 서비스를 시작했지만 택시업계의 극한 반발에 최근 다시 무기한 연기를 결정한 배경이기도 하다.

자율주행차가 도로를 달리는 시대에 카풀서비스 하나 도입하는 게 이렇게 힘들다니 안타깝기 그지 없다. 출퇴근 시간대 택시 부족, 불친철, 승차거부 사례가 적지 않은 데다 요금인상 움직임까지 있는 상황에서 카풀에 찬성하는 시민들이 많은 것 또한 엄연한 현실이다.

그렇다고 하루가 다르게 발전하는 기술의 변화를 우리도 빨리 따라잡아야 한다고 주장할 생각은 없다. 생계 위협에 내몰리는 택시업계의 불안감도 응당 해소되어야 한다. 하지만 어떤 경우라도 시민의 편익이 우선 순위로 고려돼야 한다는 점은 분명하다. 이를 반영한 신기술 트렌드는 일시적인 저항이나 반발로 가로막을 수 있는 게 아니다.

정부도, 택시 및 IT업계도 시급히 머리를 맞대야 한다. 구직업과 신기술이 상생할 수 있는 해법이 없는 것도 아니다. 올해 싱가포르에 등장한 '우버 플래시'의 경우 하나의 앱으로 우버차량과 택시를 자유롭게 이용할 수 있는 서비스를 출시, 양측간 상생 해법을 찾아냈다. 우리도 못할 게 없다.

문제는 위기의식이다. 자율주행이든 카풀이든 해외에선 기술적으로 한참 앞서가고 있는데 우리만 손놓고 있으면 결국엔 외국 기업들에게 국내 시장을 다 내주는 결과로 이어질 것이라는 긴장감을 각 주체들이 가져야 한다. 안에서 싸우느라 허송세월 하는 사이 밖에서 밀려오는 파도에 소중한 일자리가 모두 침몰할 수 있다는 그 '위기의식' 말이다.

[email protected]

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지