금호타이어 '계좌 압류' 산넘어 산…"곡간에 줄 돈이 없다"

금호타이어 사태 산 넘어 산…적자 늘어 해법 요원

2분기 적자폭 1분기 148억원 대비 2~3배 증가 예상

가압류로 '지급 불능' 길어지면 주가하락·영업망 붕괴 우려

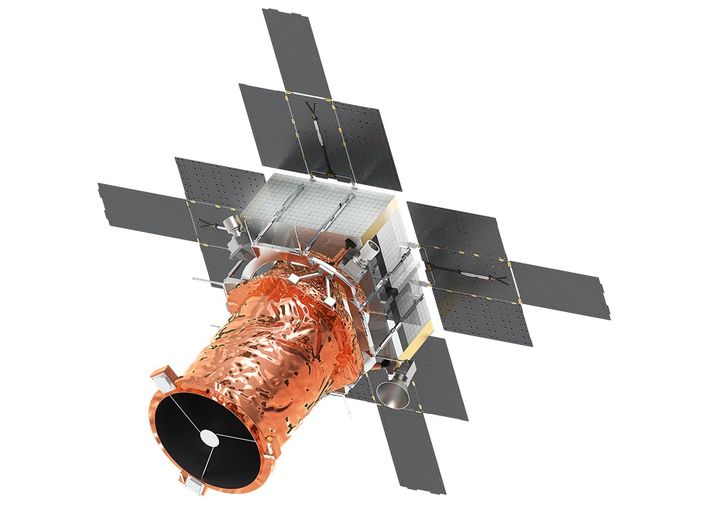

![[광주=뉴시스] = 금호타이어 광주공장 전경. 2019.02.12. (사진=금호타이어 제공) photo@newsis.com](http://image.newsis.com/2019/02/12/NISI20190212_0014892950_web.jpg?rnd=20190212110000)

[광주=뉴시스] = 금호타이어 광주공장 전경. 2019.02.12. (사진=금호타이어 제공) [email protected]

1심 판결 이후 진행된 특별교섭에서 금호타이어 측과 비정규직 노조가 접점을 찾는데 실패한 데다 이후 물밑 접촉에서도 입장 차이만 거듭 확인하고 있기 때문이다.

여기에 금호타이어 측은 "실적 악화로 회사 곡간이 텅 빈 상태에서 주고 싶어도 줄 돈이 없다"는 절박함 마저 드러내고 있다.

곧 발표될 2분기 영업실적이 지난 1분기 적자폭인 184억원을 배로 웃도는 500억원대에 달할 것으로 전망되기 때문이다.

3일 금호타이어에 따르면 비정규직 노조는 지난 1월17일 광주지방법원이 판결한 '근로자 지위확인과 맞물린 임금차액 지급 소송' 1심 승소를 근거로 지난달 27일 회사 주거래 은행인 우리은행 계좌에 '채권 압류·추심'을 신청했다.

이후 법원은 지난달 30일 비정규직 노조원 414명이 신청한 임금채권 204억원에 대한 가압류 집행을 승인함으로써 현재 금호타이어의 운영자금 계좌거래가 전면 중단돼 협력업체 등에 대한 대금 지급이 불가능한 상황에 처했다.

채권 가압류는 광주지법 1심 재판부가 '비정규직 노조원들이 금호타이어와 근로자 파견 관계에 있다'고 판단하고 금호타이어 정규직 사원과의 임금차액을 지급하라고 판결한데서 비롯된다.

당시 노조는 613명을 당사자로 신청하고 사측에 250억원을 지급하라고 소송을 제기해 1심에서 승소했다. 최근 가압류한 금액은 1심 판결 금액의 일부다.

비정규직 노조의 '통장 가압류·채권추심'이라는 초강수는 '정규직 전환' 조기 실현이 목적인 것으로 알려졌다.

이번 가압류 사태가 빚어지기 6일 전인 지난달 24일 금호타이어 경영진과 비정규직 노조, 금속노조 광주전남지회, 금호타이어 정규직 노조 등 4자가 만나 특별교섭을 진행했지만 합의점을 찾는데 실패했다.

당시 금호타이어 경영진은 '1심 법원이 판결한 임금차액 250억원 중 일부를 우선 지급하고 남은 차액은 은행에 예탁한 후 대법원의 최종 판결에 따라 지급 여부를 결정하자'고 제안했다.

이에 비정규직 노조는 제안을 거부하고 임금채권 가압류 집행 입장을 밝힌 것으로 전해졌다.

금호타이어 경영진은 1심 판결에 따른 임금차액을 당장 100% 지급할 경우 '정규직 전환'을 인정하는 셈이 되고 현재 진행 중인 항소심과 추후 대법원 소송에서도 불리하게 작용할 것을 우려하는 분위기다.

비정규직 노조도 당장 임금차액을 100% 지급 받아야 만 될 정도로 조합원들이 생계에 곤란을 겪고 있지는 않는 것으로 알려져 정규직 전환의 실마리가 마련되지 않는 한 통장 가압류 사태는 장기화 할 것으로 전망된다.

금호타이어는 지난달 27일 급여까지는 간발의 차이로 지급했지만 31일부터 계좌 가래가 중단되면서 1인당 50만원의 하계휴가비와 수당을 비롯해 협력업체에 대금지급을 못하고 있다.

지급 불능 사태가 장기화 되면 주가 하락과 영업망 붕괴까지도 우려되는 상황이다.

여기에 오는 27일까지도 가압류를 풀지 못하면 당일 급여 지급 불능으로 자칫 '노-노'간 갈등으로까지 사태가 악화할 수도 있다는 우려감이 커지고 있다.

금호타이어 관계자는 "회사 측은 대법원 확정 판결을 보고 문제를 타결할 수밖에 없는 상황"이라며 "일할 수 있는 터전인 회사가 존재해야 일자리도 지킬 수 있고 고용 불안에서도 벗어날 수 있다는 사실을 비정규직 지회는 외면하지 말았으면 한다"고 말했다.

◎공감언론 뉴시스 [email protected]

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지