[KAL, 메가항공사로 도약②]대잇는 '수송보국' 이념…국익 위해 인수 리스크 감당한다

조중훈 창업주, 국익 위해 부실덩어리 공기업 인수 결정

조양호 선대회장, 개별 기업 넘어 항공산업 위상 강화해

조원태 회장 "아시아나 인수, 시대적 사명…국민에 보답"

【서울=뉴시스】한진그룹 지주회사인 한진칼은 24일 오후 이사회를 열고 한진칼 사내이사인 조원태 대한항공 사장을 한진칼 대표이사 회장으로 선임했다. 2019.04.24. (사진=한진그룹 제공)

[email protected]

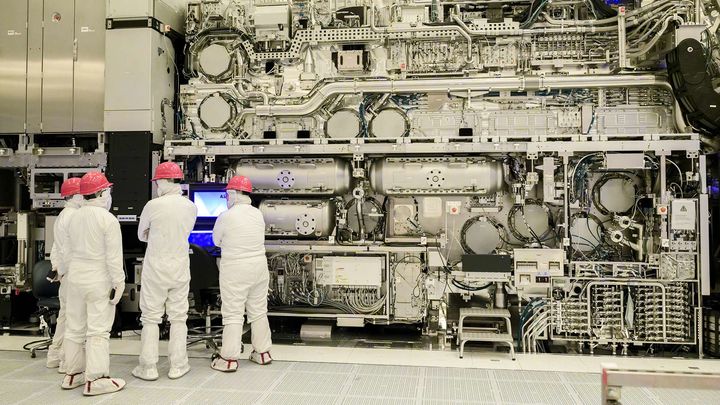

[서울=뉴시스] 고은결 기자 = 국내 1위 항공사 대한항공이 2위 아시아나항공을 품는 '초대형 빅딜'이 현실화된다.

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 침체한 업황, 아시아나항공의 부실한 재무구조 등 다양한 인수 리스크에도 불구, 조원태 한진그룹 회장이 용단을 내릴 수 있었던 배경에는 그룹의 경영 이념인 '수송보국(輸送報國)'이 작용했다는 분석이 나온다.

수송보국은 '수송으로 국가에 보은한다'는 뜻으로, 고(故) 조중훈 한진그룹 창업주부터 고 조양호 선대회장, 조원태 회장으로 3대째 이어진 경영 철학이다.

한진그룹에 따르면 조중훈 창업주는 기업은 반드시 '국민 경제와의 조화'라는 거시적 안목에서 운영해야 하고, 눈앞의 이익 보다는 국익을 위해 기업이 일정 부분의 손해도 부담할 수 있어야 한다는 점을 늘상 강조했다.

이 같은 일념 하나로 1969년에는 국영 대한항공공사, 1987년에는 대한선주 등 부실덩어리 공기업을 인수하는 결정을 내렸다. 대한선주를 인수한 한진해운은 2년 만에 경영정상화를 이뤄 재계를 놀래키기도 했다. 한진그룹은 지난 2002년 조중훈 창업주 타계 후에도 경영 이념의 계승·발전을 이어가고 있다.

조양호 선대회장은 창업주가 기틀을 닦은 수송보국 정신을 내세워 개별 기업을 넘어 대한민국 항공산업의 위상을 높이는데 기여했다는 평가를 받는다. 조 선대회장은 황무지에 불과하던 국내 항공·물류산업을 세계적인 반열로 올린 것은 물론 평창올림픽 유치위원장, 전경련 한미재계회의 위원장, 한불 최고경영자 클럽 회장 등을 역임하며 국제 교류 증진에도 공을 세웠다.

한진그룹은 3세 경영 체제로 탈바꿈한 이후에도 수송보국을 계승·발전시키는데 집중하고 있다. 지난 2월 코로나19 사태에 발 묶인 교민들을 위해 우한 지역에 전세기를 띄우거나, 호텔·레저사업을 정리에 나서고 그룹의 주력인 항공·수송 사업에 집중키로 한 것도 창립 철학에 기반한 결정이라는 설명이다.

특히 코로나19 사태 속 아시아나항공의 인수를 결정한 것은 수많은 부담 요인에도 불구하고 전체 항공산업의 발전과 국익을 위한 결단이라는 설명이다.

조원태 회장은 이날 '아시아나항공 인수 관련 드리는 말씀'이란 제목의 입장문을 통해 "현재 코로나19로 인해 대한항공도 다른 항공사들처럼 어려움을 겪고 있다"며 "아시아나항공 인수는 대한민국 항공산업을 지속 성장시키고, 공적자금 투입 최소화로 국민 부담을 덜어드리기 위한 결정"이라고 밝혔다.

그는 특히 "인수를 결정하기까지 많은 고민과 부담이 있었지만, '수송으로 국가에 기여한다'는 한진그룹의 창업이념을 충실히 수행하는 것이 저희에게 주어진 시대적 사명이라고 생각했다"고 설명했다.

그러면서 "대한항공은 지난 반세기, 국민 여러분의 성원과 사랑으로 지금까지 성장했다"며 "이제 대한민국 선도항공사로서 국내 항공산업의 재도약을 위한 역할을 성실히 수행해 국민 여러분께 보답하겠다"고 강조했다.

한편 한진칼과 대한항공은 이날 오전 각각 이사회를 열고, 아시아나항공을 인수하기로 결의했다. 대한항공과 아시아나항공의 인수전이 마무리되면 국내 양대 항공사의 통합에 따라 세계 10위권의 '초대형 항공사'가 탄생할 것으로 전망된다.

◎공감언론 뉴시스 [email protected]

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지