응급실 의사, 평소의 73% 수준?…의료계 "통계의 함정"

"전체 응급실 중 70% 원래 전공의 없었다"

"응급처치 후 수술할 의사 없으면 무의미"

"2차서 3차병원 환자 이송 시스템 살펴야"

![[서울=뉴시스] 김근수 기자 = 응급실 진료 대란이 연일 이어지는 가운데 4일 서울 시내의 한 대형병원 권역응급의료센터로 환자가 들어가고 있다. 정부가 오늘부터 강원대병원과 이대목동병원, 세종충남병원에 군의관을 추가로 배치하기로 했다. 2024.09.04. ks@newsis.com](https://img1.newsis.com/2024/09/04/NISI20240904_0020510049_web.jpg?rnd=20240904141717)

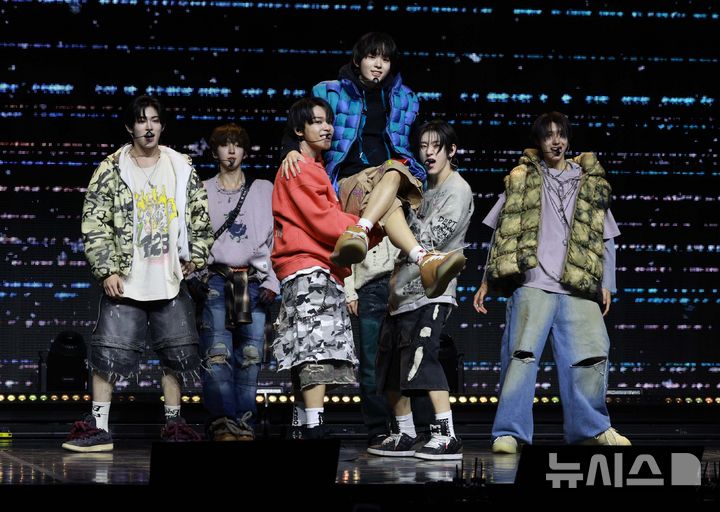

[서울=뉴시스] 김근수 기자 = 응급실 진료 대란이 연일 이어지는 가운데 4일 서울 시내의 한 대형병원 권역응급의료센터로 환자가 들어가고 있다. 정부가 오늘부터 강원대병원과 이대목동병원, 세종충남병원에 군의관을 추가로 배치하기로 했다. 2024.09.04. ks@newsis.com

4일 의료계에 따르면 보건복지부는 지난 2일 브리핑을 열고 응급실에 근무하는 전문의·일반의·전공의를 포함한 총 의사는 평시 대비 73.4% 수준이라고 밝혔다. 정부가 발표한 수치는 국내 전체 응급실 409개에 근무하는 전체 응급의학과 의사를 뭉뚱그려 통계낸 것으로 숫자 자체는 틀리지 않다.

하지만 의료기관별 전공의 분포, 입원·수술 같은 배후 진료 가능 여부 등 실제 의료 현장을 제대로 반영하지 못하고 있다는게 의료계 평가다.

국내 전체 응급실 409개 중 약 70%는 원래 전공의가 근무하지 않았던 곳이다. 수치가 실체를 제대로 반영하지 못하는 '통계의 함정'에 빠질 수 있는 이유다.

서울의 주요 대학병원 응급의학과 교수는 "전체 응급실 근무 의사가 73%라는 것은 눈속임에 불과하다"면서 "(정부가)의료기관별로 평시 응급실 의사 인력 대비 얼마나 줄었나 조사해서 밝혀야 한다"고 말했다. 이어 "전공의들이 근무했던 수련병원들만 모아서 권역센터는 권역센터끼리, 지역센터는 지역센터끼리 통계를 다시 내던가 대학병원별로 통계를 따로 뽑아봐야 한다"고 했다.

서울의 A 대학병원만 해도 응급실에 근무하는 의사가 19명에서 6명으로 70% 가까이 감소했다. 서울의 B 대학병원도 응급의학과 교수 등을 제외한 레지던트만 10명 가까이 있었지만, 인력이 절반 가까이 줄어 현재 응급의학과 교수 11명이 버텨내고 있다.

실제 의대 증원으로 촉발된 의료 공백 사태의 원인은 지난 2월 전공의들이 정부의 의대 증원과 필수의료 정책 패키지에 반대해 병원을 떠나면서 생긴 인력 공백에 있다. 미복귀 전공의는 1만 명 가량에 달한다. 전공의들의 빈 자리를 메워온 의대 교수(전문의)들도 사태가 장기화하면서 번아웃(소진)으로 사직 또는 휴직하면서 의료 현장의 인력난이 심화하고 있다.

특히 응급실이 제 기능을 하려면 배후 진료과가 뒷받침돼야 하는데, 사태 장기화로 외과, 소아청소년과, 내과 등 배후 진료과의 진료량이 폭증하면서 응급실의 환자 수용이 더 어려워졌다는 목소리가 많다. 중환자가 들어오는 첫 관문인 응급실은 응급의학과의 1차적인 검사나 응급 처치에 이어 배후 진료과의 수술·입원 등 최종 치료가 불가능하면 환자를 수용할 수 없다.

서울의 또 다른 대학병원 B 응급의학과 교수는 "전체 응급실에 근무하는 의사가 73%라는 것은 아무런 의미가 없다"면서 "응급처치 후 수술해 주거나 바이탈과(환자의 생명과 직결되는 진료과) 의사가 계속 줄고 있기 때문"이라고 말했다. 그러면서 "수술해 줄 의사가 없는데 덜컥 환자를 받았다가 환자가 사망하기라도 하면 응급실 담당 의사가 소송에 휘말리게 된다"고 했다.

응급실에 근무하는 전체 의사라는 수치상 드러나지 않는 의료전달체계(환자의뢰체계)가 제 기능을 하는지 여부도 들여다 봐야 한다는 지적도 있다. 1차 병원은 경증 환자, 2차 병원은 중등증(중증과 경증 사이) 환자, 3차 병원은 중증·응급 질환 진료 기능을 담당하도록 돼 있다.

지방의 한 대학병원 C 응급의학과 교수는 "예를 들어 2차병원(종합병원) 응급의학과 의사 수가 50명 그대로 유지되고, 상급종합병원(3차병원) 의사가 50명에서 25명으로 줄어들면 의사 수는 평시의 75%이지만, 2차에서 3차병원으로의 환자 이송 시스템은 무너진 것"이라고 말했다. 전공의들이 떠난 후 교수들이 현장을 지키고 있는 가운데 응급·중증 환자 진료량은 사태 전과 비교해 줄지 않은 것으로 알려졌다.

◎공감언론 뉴시스 positive100@newsis.com

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지