이번주 의료계 '큰 싸움' 본격화…고비 넘기면 사태 마무리?

내일 서울대병원, 모레 의협 등 집단휴진

총궐기대회 휴진 사전 신고율 4%에 불과

"실제 업무 놔두고 휴진 추진하긴 어려워"

"휴진 후엔 동력 떨어질 것…마무리 국면"

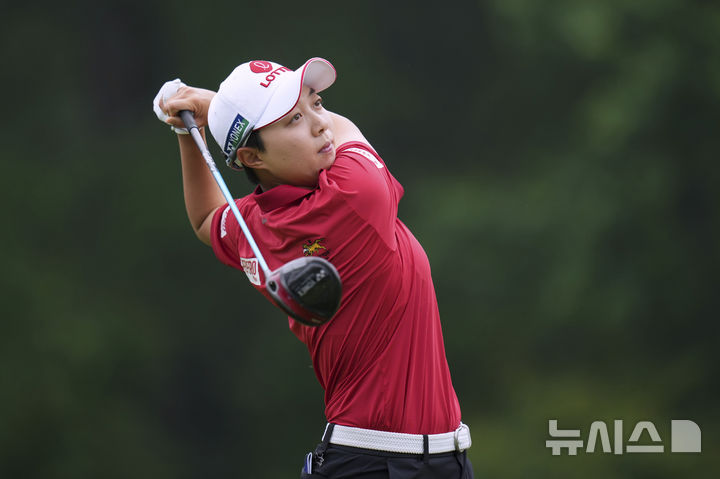

![[서울=뉴시스] 김근수 기자 = 지난 14일 오후 서울 종로구 서울대학교 병원에서 의료진들이 지나가고 있는 모습. 2024.06.14. ks@newsis.com](https://img1.newsis.com/2024/06/14/NISI20240614_0020378851_web.jpg?rnd=20240614144939)

[서울=뉴시스] 김근수 기자 = 지난 14일 오후 서울 종로구 서울대학교 병원에서 의료진들이 지나가고 있는 모습. 2024.06.14. ks@newsis.com

[서울=뉴시스] 구무서 기자 = 의료계가 예고했던 '6월 큰 싸움'이 이번 주 본격화되는 가운데, 사실상 마지막인 이번 고비를 넘기면 의료 정상화에도 속도가 붙을 것이라는 전망이 나온다.

16일 보건복지부에 따르면 대한의사협회(의협)가 총궐기대회를 예고한 18일 휴진을 신고한 의료기관은 전체 3만6371개소 중 1463개소로 4.02%에 불과하다.

지난달 30일 의협은 촛불집회를 열고 오는 6월부터 본격적으로 '큰 싸움'을 시작한다고 밝혔다. 개원의 집단휴진 가능성을 암시하는 발언이었다.

정부는 의협이 총궐기대회를 예고한 지난 10일 의료법에 따라 의원급 의료기관 중 치과의원, 한의원을 제외한 의료기관에 진료 명령 및 휴진 신고 명령을 내렸고 휴진을 하려면 13일까지 사전 신고하도록 했다.

정부는 지자체별로 휴진율이 30%를 넘어가면 후속조치를 위해 공무원 등을 현장에 파견하기로 했는데, 현재까지는 이 기준에 현저히 미치지 못하는 미미한 수준인 것이다.

단 휴진 신고를 하지 않고 당일 휴진을 하는 의료기관이 늘어날 가능성은 있다.

전날 서울대 의대·병원 교수협의회가 공개한 서울대학교병원, 분당서울대학교병원, 서울특별시보라매병원, 강남센터 등 소속 4개 병원의 휴진 참여 현황을 보면 약 1000명의 교수 중 40%인 약 400명이 동참하기로 했다.

여기에 '의대생 학부모 모임'이라는 커뮤니티에서는 "투쟁하지 않으면 쟁취할 수 없다"며 "당장의 환자 불편에도 지금은 행동해야 할 시점"이라며 집단행동을 옹호하기도 했다.

전문가들은 실제 집단휴진 참여율이 높지는 않을 것으로 보고 있다.

정형선 연세대 보건행정학 교수는 "투표를 하거나 의지 표명을 하거나 이런 것들은 하지만, 실제로 자기 업무를 놔두고 집단휴진을 추진하기는 건 쉽지 않다"며 "현장에 위협이 될 정도로 참여하는 건 더욱 어려울 것"이라고 말했다.

송기민 경제정의실천시민연합(경실련) 보건의료위원장도 "전공의들이 많았던 상급종합병원, 대학병원급 진료에 차질이 빚어지면서 그 수요가 2차 병원 내지는 개원의 쪽으로 많이 가고 있어서 사실 개원의들에게는 나쁘지 않은 상황"이라며 "정부가 수가를 올려주겠다고 연일 발표하고 있는데 이런 점도 참여가 저조한 원인이 될 것"이라고 했다.

오히려 휴진을 앞두고 정부와 타협에 나설 것이라는 의견도 나온다.

정 교수는 "집단휴진은 하기 전이 위험 요소가 되는 것이지, 당일이 지나면 동력이 떨어진다"며 "그래서 의협이나 교수단체 집행부는 그런 게 확인되기 전에 정부와 협상을 하고 정부가 타협안을 내주기를 기대할 것"이라고 말했다.

실제로 서울대 의대·병원 비대위는 전국 40개 의대 교수협의회가 가입한 전국의과대학교수협의회(전의교협), 전공의 단체까지 함께하는 협의체 구성에 대해 복지부와 논의 중이며, 국회 보건복지위원회 소속 국회의원들과도 간담회도 추진 중이다.

일각에서는 이번 집단휴진이 사실상 의료계가 꺼낼 수 있는 마지막 카드인 만큼, 이 고비를 넘기면 의료공백 사태도 마무리 국면에 접어들 것으로 내다봤다.

송 보건의료위원장은 "총궐기대회가 지나가면 의료계 동력이 떨어지는 건 확실하다"며 "그 이후에는 의대 증원이 마무리 국면에 들어갈 것"이라고 말했다.

정 교수는 "의료계 동력이 떨어진다면 전공의들 복귀 가능성도 생기게 된다"고 말했다.

◎공감언론 뉴시스 nowest@newsis.com

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지