[IMF 25년③]벼랑 끝 한계기업들

고금리에 건설사 자금난 심화...올해 상반기 최대 고비

신평사들 "올해 신용도 하향 압력 확대될 것"

수주 경쟁력·PF우발채무 차환 능력 등 관건

3일 나이스신용평가에 따르면 회사는 작년 롯데건설과 태영건설의 신용등급을 각각 'A+안정적'에서 'A+부정적'으로, 'A안정적'에서 'A부정적'으로 내렸다.

한국신용평가사도 지난달 롯데건설과 태영건설의 전망을 안정적에서 부정적으로 바꿨으며 한신공영과 동부건설도 'BBB 긍정적'에서 'BBB부정적'으로 하향 조정했다.

한국기업평가는 작년 초 산업 현장 사고 이슈가 있었던 HDC현대산업개발의 신용등급을 A+에서 A로 낮추고 부정적 전망 검토 중이다.

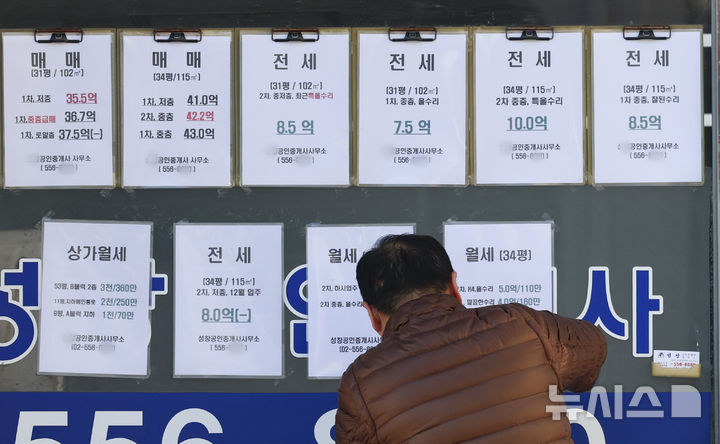

작년 건설사들은 상반기 원자재 가격 상승에 따른 원가 부담, 하반기 PF 차환 리스크 심화 등에 어려움을 겪었다. 또 하반기부터 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 본격적인 금리 인상으로 미분양 주택이 증가했다.

한기평은 리포트를 통해 "작년 9월 말 기준 미분양 주택은 4만2000세대로 전년 동기 대비 3배 증가했다"며 "경기 침체와 높아진 주택 원가 감안 시 단기간 내 수요 회복은 어려울 전망"이라고 했다.

특히 전망 등급 변경에는 PF발 우발채무 등 부실화 우려가 크게 작용했다.

홍세진 나신평 연구원은 "건자재 가격 상승 등으로 작년 주요 건설사들의 수익성이 전반적으로 저하된 가운데 급격한 금리 인상에 따른 금융시장 경색으로 PF 우발채무 부담이 보유 유동성 대비 과중하다고 판단되는 건설회사들은 등급 전망이 안정적에서 부정적으로 변경됐다"고 설명했다.

그에 따르면 롯데건설의 PF우발채무는 2020년 말 기준 3조6000억원에서 작년 11월 말 기준 6조9000억원으로 확대됐다. 또 "급격한 금리 인상 및 레고랜드 사태 등으로 분양사업의 불확실성 및 PF 우발채무의 차환 위험이 확대되면서 회사는 유상증자와 금융기관 및 계열사로부터의 차입 조달로 PF 차입금 차환 위험에 대응했다"며 "이로 인해 회사의 재무안정성이 저하된 가운데 최근 악화된 주택 경기 등을 고려 시, 단기간 내 차입 부담이 완화될 가능성은 낮은 것으로 판단한다"고 덧붙였다.

태영건설의 PF 우발채무 역시 2019년 말 1조8000억원에서 작년 9월 말 3조2000억원으로 확대됐다.

![[IMF 25년③]벼랑 끝 한계기업들](https://img1.newsis.com/2023/01/02/NISI20230102_0001167588_web.jpg?rnd=20230102171252)

신평사들은 내년 업황도 녹록지 않을 것으로 내다봤다. 한기평은 올해 분양 물량이 작년보다도 15% 가량 감소할 것으로 예상했다.

홍세진 연구원은 "미분양 물량 확대로 건설사들의 현금흐름이 저하될 것으로 예상되는 점, 금융시장 경색으로 PF 우발채무 및 기존 차입금의 차환 위험이 확대된 점 등을 고려할 때 올해 건설사들의 신용등급 방향성은 부정적일 것으로 전망된다"고 했다. 또 "단기간 내 주택 시장 활성화가 어려운 것으로 예상되는 가운데, 각 주택 현장별로 분양 실적과 공사 대금, 회수 현황, PF 우발채무의 차환 위험이 차별화될 것으로 판단해 향후 신용등급에 반영할 예정"이라고 했다.

안희준 한신평 연구원 역시 "글로벌 인플레이션과 통화 긴축 기조, 소비·투자 위축, 부동산 경기 저하, 자금조달 환경 악화 등으로 신용도 하향 압력은 확대될 전망"이라고 예고했다.

김현 한기평 연구원은 "올해 분양물량은 작년 대비 15% 내외의 감소세를 나타낼 것으로 예상된다"며 "수주 경쟁력 및 비주택 포트폴리오 보유 업체들과 주택사업 집중도가 높은 업체 간 신용도 양극화가 뚜렷하게 나타날 전망"이라고 설명했다.

◎공감언론 뉴시스 [email protected]

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지