美법원, "에이즈 양성 이유로 미군에서 축출 못해" 판결

버지니아주 법원, HIV보유자 보호위한 가장 강력한 판결

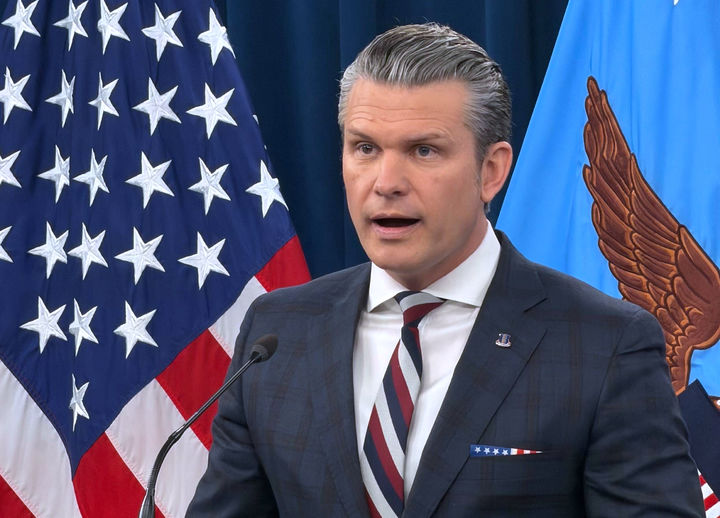

워싱턴 경비부대 배치 거부된 상사 손들어줘

![[워싱턴= AP/뉴시스] 지난 해 12월1일 에이즈의 날을 맞아 백악관 북관에 장식된 붉은 리본 장식. 미 버지니아주 연방지법원은 미군내 HIV 바이러스 (에이즈) 양성반응자에 대한 차별과 배치금지 등을 막는 새로운 법원 명령을 내려 HIV양성자를 보호하는 획기적인 판결로 주목받고 있다.](https://img1.newsis.com/2021/12/02/NISI20211202_0018213117_web.jpg?rnd=20220411081332)

[워싱턴= AP/뉴시스] 지난 해 12월1일 에이즈의 날을 맞아 백악관 북관에 장식된 붉은 리본 장식. 미 버지니아주 연방지법원은 미군내 HIV 바이러스 (에이즈) 양성반응자에 대한 차별과 배치금지 등을 막는 새로운 법원 명령을 내려 HIV양성자를 보호하는 획기적인 판결로 주목받고 있다.

이번 사건은 미 워싱턴 D.C . 주 방위군의 닉 해리슨 상사가 군사재판법무부대( (JAG. Judge Advocate General)에 지원했다가 배치를 거부당하자 낸 소송이다.

이번 재판 관련 변호사들은 몇 년만에 나온 HIV보균자들에 유리한 가장 강력한 판결이라고 말하고 있다.

버지니아 연방지법원의 레오니 브린케마 판사는 4월6일자로 발급한 법원 명령서에서 미군이 이번 사건의 원고를 비롯한 어떤 무증상 HIV양성 반응 미군에게도 " 그들이 HIV양성반응자라는 이유만으로 세계 어느 부대에든 파견될 자격이 없다고 분류해서는 안된다"고 밝혔다.

원고측 변호사 피터 페르코프스키는 이 판결에 대한 " 관련 재판의 이정표가 될만한 기념비적 승리이다. 지난 20년 동안 HIV양성으로 살아가는 사람들을 위해서 내려진 판결중 최선의 판결이다"라고 평가했다.

그는 "군대는 HIV를 가지고 살아가는 소속원들에게 그런 부정적 정책을 펴서는 절대로 안되는 고용처이다. 이번 미군의 경우 외에도 어떤 고용주든지 면역결핍증이란 이유만으로 차별을 해서는 안된다는 금지령이기도 하다"고 말했다.

이번 판결에 대해 미 국방부는 항소여부와 관련된 언론의 이메일 질문에 아직 즉답을 하지 않고 있다.

이번 소송은 버지니아 공군병사들 2명이 2018년에 처음 제기한 것으로 최근엔 에이즈 치료법이 크게 발전해서 적절한 치료만 받으면 다른 사람에게 감염시킬 위험이 전혀 없고 복부에 지장이 없다는 주장과 함께 시작되었다.

리치먼드 법원의 연방4차순회법정은 2020년에도 이 공군들에 대한 해임결정을 별도의 판결이 있을 때까지 유보시켰으며, 이번 판결에서는 군의 결정이 HIV보유자들에 대한 "현재의 과학과 맞지 않는 낡은 편견"에 의한 것이라고 적시했다.

한편 법무부와 국방부는 문제의 공군병사들이 소속된 미 중부사령부 휘하부대가 중동, 북아프리카, 중앙아시아 전투지역에 파견될 가능성이 높고 많은 사람과 접촉할 경우 HIV를 감염시킬 가능성이 있다는 이유로 그 동안 흔히 파견을 거부했던 사례를 두고 논쟁을 벌여왔다.

하지만 변호인들은 2019년의 법정 청문회에서 전투중의 HIV 전파가능성은 없거나 극히 제한적이어서 그에 대한 우려 때문에 군인을 해고하거나 배치를 제한 하는 것은 불법이라는 주장을 폈다.

브린케마 파사는 이번 법원 명령서를 발급하면서 14일 이내에 공군장관 및 육군장관에게 해리슨 상사의 배치 문제에 관한 답변서를 제출하도록 판결에 유예기간을 허락했다.

이번 소송에 참여한 여러 단체 가운데 람다 리걸 소속의 카라 잉겔하르트 변호사는 언론보도문을 통해서 "이번 판결로 앞으로는 미군내에서 현재 2000명에 달하는 HIV양성 복무자에 대해 더 이상 차별이나 배치 금지 같은 불이익을 줄 수 없게 되었다"고 말했다.

◎공감언론 뉴시스 [email protected]

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지