'합의 사라진' 방통위, 수술대 오르나…새정부 조직개편 핵 될 듯

6월 조기대선 앞두고 정부 조직개편 논의 빨리질 듯

尹 정부 '정족수 이탈' 방통위, ICT·미디어 정부조직 개편 핵심 쟁점될 듯

ICT·통신·미디어 통합 필요성…공영방송은 별도 위원회 조직으로

국가 AI정책 컨트롤타워 정립도 시급한 과제…과기정통부 역할 재조정될까

![[서울=뉴시스] 조수정 기자 = 헌법재판소가 윤석열 대통령의 탄핵사건에 대해 인용을 선고한 4일 서울 용산 대통령실 청사에서 관계자들이 봉황기를 하기하고 있다. 2025.04.04. chocrystal@newsis.com](https://img1.newsis.com/2025/04/04/NISI20250404_0020760582_web.jpg?rnd=20250404123601)

[서울=뉴시스] 조수정 기자 = 헌법재판소가 윤석열 대통령의 탄핵사건에 대해 인용을 선고한 4일 서울 용산 대통령실 청사에서 관계자들이 봉황기를 하기하고 있다. 2025.04.04. chocrystal@newsis.com

[서울=뉴시스] 심지혜 기자 = "현재 위원회 체제로는 사실상 어떤 정책적 결정도 할 수 없는 구조죠. 대수술이 필요합니다."

방송통신위원회 전직 관료의 성토다.

오는 6월 조기 대통령 선거를 앞두고 방송통신위원회가 차기 정부 조직개편의 핵으로 부상할 전망이다.

방송통신위원회는 지난 2008년 여야 합의제 기구로 출범한 정부 조직이다. 방통위 상임위원은 대통령이 2인을 지명하고 국회에서 여야 각각 1인, 2인 총 3인을 추천하는 구조다.

지상파방송 재허가·이사 선임 등 워낙 민감한 방송 정책을 다루다 보니 출범 초기부터 방통위 내부의 정책적 이견과 갈등이 없었던 건 아니지만, 윤석열 정부에서처럼 5명의 방통위 상임위원단이 장기간 구성되지 않은 적은 없다.

국회가 추천한 상임위원을 윤석열 전 대통령이 명확한 이유 없이 임명하지 않았고, 이를 빌미로 야당은 상임위원 구성 자체를 보이콧 했다. 한동안 방통위가 대통령이 임명한 위원장-부위원장 등 2인 의결 체제로 유지돼왔던 이유이기도 하다.

이 가운데 지상파 재심사가 제 때 이뤄지지 않아 면허 기간을 놓쳤고, 2인 의결로 임명된 지상파 방송 이사들은 법원 판결에 의해 선임이 좌초됐다. 구글·애플 인앱결제·플랫폼 위법성 문제는 아예 의결 자체가 이뤄지지 않고 있다. 파행 운영이 장기화되고 있지만 여야의 정쟁 속에 방통위 정상화는 새정부 출범까지 미뤄야 할 판이다.

'합의제 원칙' 깨진 방통위…미디어 정책 전면 개편될까

정치권·미디어 산업계에선 벌써부터 방송통신위원회 체제 및 업무 재조정 개편 논의가 수면 위로 부상하고 있다. 합의제 정신에 맞게 방통위 선임구조와 의사결정 구조를 재편해야 한다는 목소리다.

앞서 야권에서는 5인 합의제 기구인 방통위의 회의 의사정족수를 최소 3인으로 하고, 의결 정족수는 출석위원의 과반으로 바꾸는 내용 등을 골자로 하는 방통위 설치법 개정안을 발의한 바 있다. 일각에선 공영방송 지배구조 개편 논의와 맞물려 함께 진행돼야 한다는 의견도 나온다.

미디어 영역의 경우 온라인동영상서비스(OTT)의 빠른 성장으로 방송시장 지형도가 변화하면서 부처별 분산된 역할을 집중해야 한다는 시각이 주를 이룬다. 매체별, 영역별, 기능별로 구분돼 있어 정책 수립과 집행의 비효율성이 발생하고 있다는 지적이다.

유료방송과 홈쇼핑은 과학기술정보통부, 지상파·종합편성채널 등은 방통위가 담당하면서 관련 영역에서 규제 정책을 집행하고 있다. 국내 미디어 정책 거버넌스가 영역별, 매체별, 기능별로 구분된 상황이다.

정책적 적시 대응 실패의 사례로는 유튜브가 지목된다. 유튜브는 지난해 12월 윤석열 전 대통령 불법 계엄 사태를 전후로 기존 방송 미디어를 위협할 정도로 영향력 측면에서 막강해졌다. 그러나 편성·콘텐츠 등에서 사전 규제를 받고 있는 방송 미디어와는 달리, 유튜브는 현재 어떤 사전 규제도 받지 않고 있다. 통합적인 미디어 정책이 시급하다는 의견이 여야에서 한꺼번에 쏟아지고 있는 이유다.

이에 지난 정부 출범 전 여야 모두 미디어 정책 거버넌스 구조뿐 아니라 사전·사후규제를 통합 거버넌스 구조로 개편해야 한다는 데 한 목소리를 냈다. 또한 방송 영역을 공공성·공익성의 영역으로 규정하기 보다 ‘산업성-공공성의 균형’ 이라는 시각을 갖고 정책의 조화를 이룰 수 있도록 해야 한다는 데에도 공감대가 형성됐다.

다만, 공영방송의 경우 방송의 공공성 보호를 위해 전반적인 미디어 정책에서 분리해 별도의 위원회 조직에서 담당하도록 해야 한다는 의견이 지배적이다. 매번 정권이 바뀔 때마다 집권당이 공영방송 이사진 개편을 반복하면서 방통위는 논란의 중심이 됐다. 특히 이전 정부에서는 방통위 파행의 이유가 되기도 됐다.

AI 컨트롤 타워 신설 논의 급물살 탈 듯

아울러 큰 틀에서 디지털 대전환 트렌드를 고려, ICT·통신·미디어·콘텐츠의 진흥 및 규제 기능을 통합돼야 한다는 주장도 있다. 통신 영역 또한 방송 영역과 비슷하게 정책의 전반은 과기정통부가 담당하지만 이용자 보호나 사후 규제는 방통위가 담당하고 있다. 이는 플랫폼 영역에서도 비슷하다.

인공지능(AI) 시대에 맞춰 'AI 혁신부'를 만들어야 한다는 제안도 있다. 10여년 간 유지돼 온 현재의 정부 조직이 사명을 다한 만큼 AI 정책을 강도 높게 추진할 새로운 정부 조직이 신설돼야 한다는 것이다.

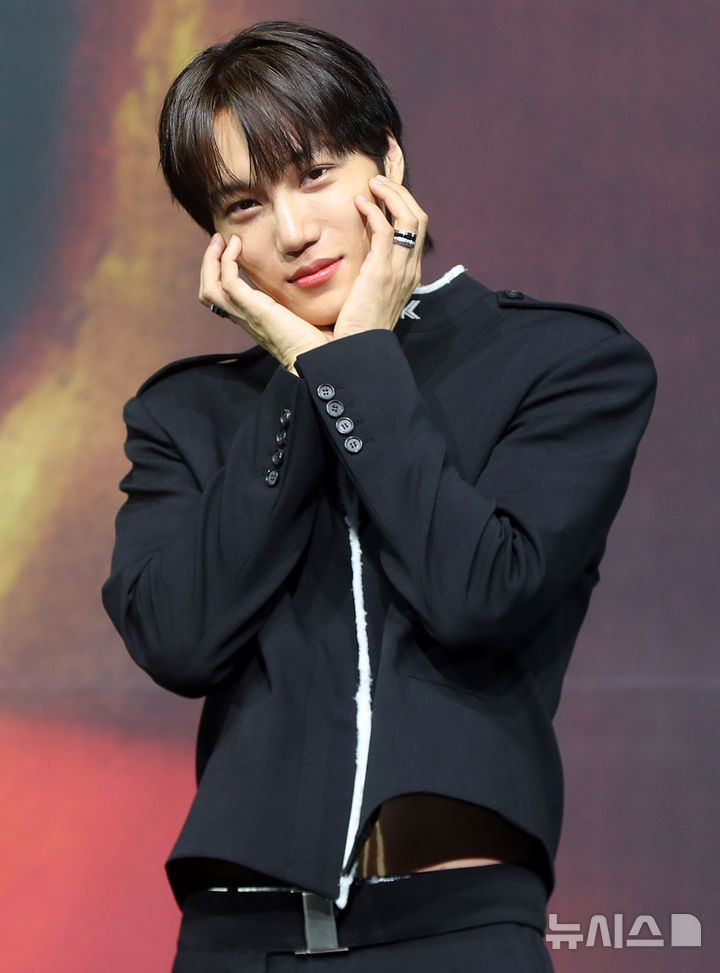

AI 정책을 주도하는 부총리급 대부처가 필요하다는 의견도 있다. 이성엽 고려대 교수는 "AI는 게임체인저 기술로 여기에 대응하는 방안을 강구하지 않으면 미래가 없다"며 "부총리급 '디지털 혁신부'라는 대부처를 신설해야 한다"고 제언했다. 그는 디지털 혁신에 집중하기 위해 기획재정부가 가진 예산 기능도 통합해야 한다고 주장했다. 또 총리실이 갖고 있는 규제개혁 관련 업무도 함께 가져와야 한다고 했다.

한편, 선거 준비부터 새 대통령 취임까지 60일 안에 마쳐야 하는 일정이라 숙고할 시간이 부족하다. 앞서 문재인 정부 때에도 조기 대선으로 인수위원회를 거치지 못하면서 정부 조직개편을 하지 못했던 만큼 논의의 시급성이 요구될 것으로 보인다.

◎공감언론 뉴시스 siming@newsis.com

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지