[박현주 아트클럽]그 그림, 안 판다고 했지만…김환기 '점·선·면'

【서울=뉴시스】현대화랑, 김환기의 선線·면面·점點 전

1955년 3월 그는 "그림을 팔지 않기로 작정한 다음부터는 마음이 편안하다"면서 "혹시 전람회장에서나 그 밖의 어느 기회에 내 그림의 가격을 물어 보는 사람이 있을 때는 '그 그림은 안 팝니다' 이렇게 똑똑히 대답하는 것이, 또 대답하고 나서 내 마음은 어찌나 통쾌한지 모르겠다"고 했다.

60년후 세상은 달라졌다. 그의 생각과는 달리 '나오기만 하면 팔리는' 그림이 됐다. 우리나라에서 가장 비싼 그림으로도 등극했다. 지난 10월 서울옥션 홍콩경매에서 그의 작품(19-Ⅶ-71 #209)은 47억2000만원에 팔려 국내 미술품 경매 최고가를 바꿔놓았다.

1974년 7월 25일 뇌일혈로 별세한 한국추상미술의 선구자 수화(樹話) 김환기다. 그 해 7월 7일에 입원하고 수술을 받았으나 끝내 회복하지 못하고 뉴욕의 한 병원에서 홀연히 세상을 떠났다.

세상을 떠나기 약 한 달 전 일기에 이렇게 썼다. "미학도, 철학도, 문학도 아니다. 그저 그림일 뿐이다. 이 자연과 같이, 점 이외에 아무것도 아니다. 그림일 뿐이다."

작고할 때까지 그는 점점 '점'에' 빠졌다. 화면 전체에 가득한 점들은 서양 기법을 연마한 후에 동양의 수묵적 느낌으로 추상을 대한 것이다. 유화의 번짐 효과를 극대화시키기 위해 캔버스를 사용하지 않고, 흡수성이 강한 코튼을 바탕면으로 선택했다. 코튼 캔버스를 매서 바닥에 놓고 아교칠을 한 다음, 물감을 한폭 완성에 필요한 만큼 풀어 유리병에 준비 한 후, 점을 찍고 그 하나하나를 사각형으로 돌려 싸기를 반복했다. 대작을 완성하는데 4주 정도가 걸리고, 1년에 평균 10 폭 정도 밖에 할 수 없었다.

"큰점, 작은점, 굵은점, 가는점, 작가의 무드에 따라 마음의 점을 죽 찍는다. 붓에 담긴 물감이 다 해질때까지 주욱 찍는다. 그렇게 주욱 찍은 작업으로 화폭을 메운다. 그 다음 점과 다른 빛깔로 점들을 하나하나 둘러싼다. 꽤 시간이 걸리는 일이다." (부인 김향안 여사의 회고)

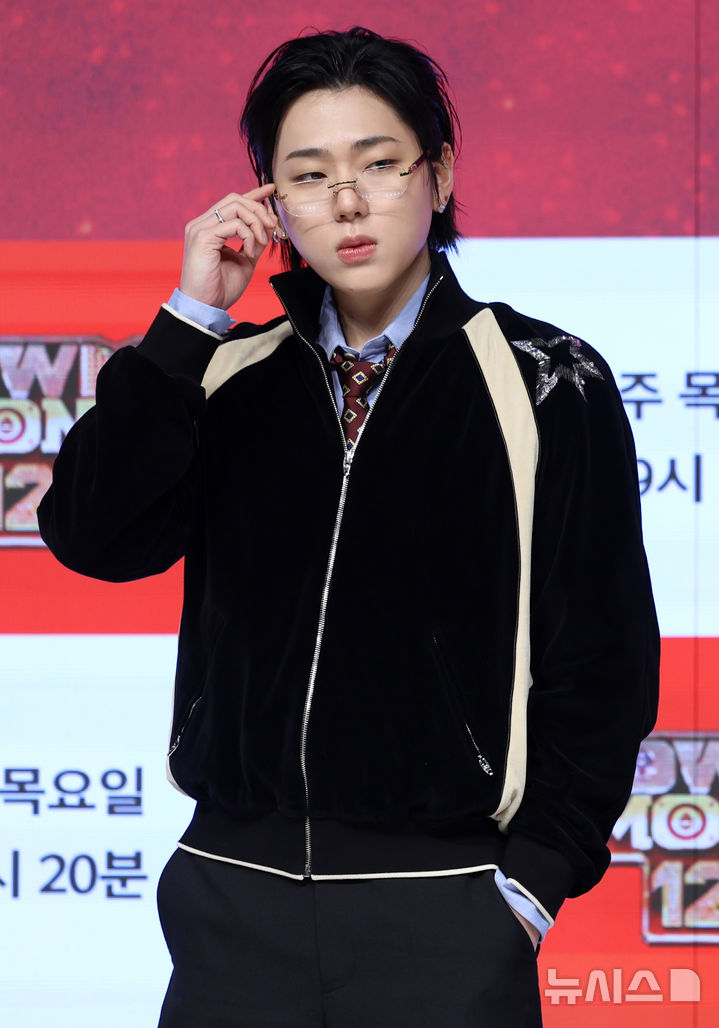

【서울=뉴시스】1963년 제7회 상파울루 비엔날레에서 이사장 마타라조와 함께한 김환기

1970년에 제작해 출품한 '어디서 무엇이 되어 다시 만나랴'는 제 1회 한국미술대상전에서 대상을 타면서 국내 미술인들을 놀라게 했다. 특히 1974년에 그가 그린 대부분의 작품들은 이전의 작품에서 보이는 깊이 빨아들이는 푸른색에서 회청색으로 변했고 뉴욕 시기의 작품 중에서도 가장 우울한 느낌을 준다. 이때 그는 아픈상태였고, 그 해 세상을 떠난다.

큰 키에 선비같은 모습, 멋쟁이 화가였다. 최순우 전 국립중앙박물관장은 "수화 김환기 형이 기세했다는 전갈을 듣는 순간에도 나는 '멋'이 죽었구나, '멋쟁이'가 갔구나 하는 허전한 생각을 먼저 했었다"면서 "그의 껑청거림이나 음정이 약간 높은 웃음소리나 말소리의 억양도 멋의 소산이라고 할 만큼 그는 한국의 멋으로만 투철하게 60평생을 살아나간 사람"이라고 회고했다.

1913년 전라남도 신안군 기좌면(안좌면)에서 부농 김상현의 외아들로 태어났다. 잠시 서울 중동 중학에 진학하기도 했으나 1931년에 일본에 가 도쿄의 니시키시로 중학을 다녔고 1933년부터 1936년까지 일본대학 예술학원 미술학부에 들어가 졸업했다.

일본에서 학교를 다니고, 뉴욕에서 별세했지만 그는 '한국 사람, 한국 작가'였다. 고향을 떠나 이역만리 타국에서도 "내가 그리는 선(線), 하늘 끝에 더 갔을까. 내가 찍은 점(點), 저 총총히 빛나는 별만큼이나 했을까. 눈을 감으면 환히 보이는 무지개보다 더 환해지는 우리 강산"(1970년 1월27일 일기)이라며 눈에 밟힌 우리 강산을 화폭에 쏟아냈다.

'우리 강산'을 등지고까지 뉴욕으로 간 이유는 무엇일까. 1963년 제7회 상파울루 비엔날레에 참가하면서 새로운 전기를 맞게 됐고 작품을 발전시켜보고 싶은 열정이 그를 강하게 했다.

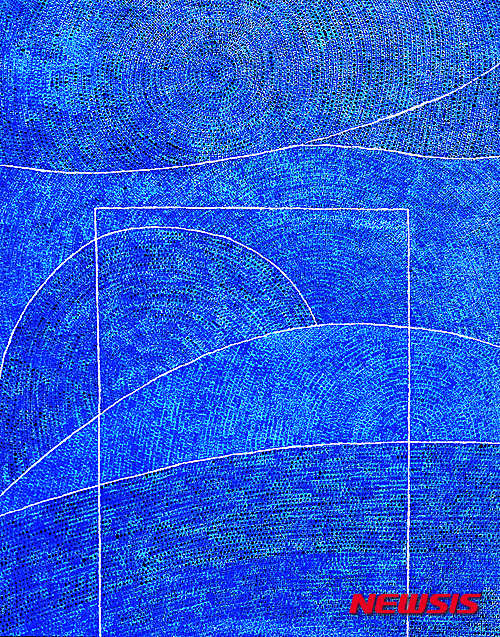

【서울=뉴시스】김환기,10만개의 점 04-VI-73_316, 1973, 코튼에 유채, 263x205㎝

그래서일까. 국제무대의 중심지에서 지낸 작가로 한국의 전통미와 현대적 조형미의 균형을 생애 전반에 고루 선보인 점은 김환기를 대가로 올려놓는 '궁극의 힘'이다.

유홍준 미술평론가(전 문화재청장)은 2012년 갤러리현대에 열린 대규모 회고전 '한국 현대미술의 거장 김환기'전 때를 기억해냈다. 김환기의 딸이 '10만 개의 점' 앞에서 눈물을 흘리고 있었던 장면이다.

딸은 "우리 아버지가 고향에 대한 그리움에서 저 10만 개의 점을 찍었다니 이국에서 느꼈을 아버지의 외로움이 얼마나 컸을까 하는 생각이 일어 눈물이 절로 흐른다고 했다".

유홍준 미술평론가는 "만약에 김환기가 점이 아니라 산, 강, 달, 마을, 나목, 매화, 학, 백자 달항아리, 그리운 얼굴들을 반복적으로 표현했다면 따님의 눈시울이 붉어질 이유가 없었을 것"이라며 "함축적인 점이기 때문에 감정이 그렇게 북받쳐 오를 수 있었던 것이다. 그것은 부녀지간의 사적인 교감에 그치는 것이 아니었다. 김환기의 예술을 누구 못지않게 사랑했던 내 눈시울도 절로 붉어지고 있었다"고 '점화'에 대한 사연을 털어놓았다.

말년 추상작품은 21세기에 더욱 빛을 내고 있다. 명품은 시대를 막론하고 세련미와 디테일을 숨길 수 없다. 동서양의 감성이 탑재된 그의 작품은 국내외의 고른 팬층을 확보하는 구심점이 되고 있다.

【서울=뉴시스】김환기의 선線·면面·점點 전시회

시간이나 음향을 느끼게 하는 뉴욕 초기작품, 선으로 면을 분할하며 화면을 실험한 십자구도, 무수한 색점을 찍으며 만들어 낸 점화작품들로 구성되어 있다. 뉴욕시대의 작품을 집약적으로 보여주는 이번 전시는 많은 개인 소장자들의 협조로 이뤄졌다. 1999년 박명자 현대화랑 사장이 '김환기 25주기 회고전'을 열면서 '김환기=현대화랑'으로 인식됐다.

다양한 색채와 선, 면, 점 등이 눈에 띄는 이번 전시에는 김환기의 절친한 선배이기도 한 김광섭의 시 '저녁에'에서 따온 '어디서 무엇이 되어 다시 만나랴'도 나와있다.

인생은 짧고 예술은 길다. 하지만 '과거형 화가'다. 그런데 이 시대, 왜 '김환기'일까.

유홍준 전 문화재청장은 "그의 작품 앞에 서면 언제나 어제 그린 것을 보는 것만 같은 감동이 일어난다. 그 이유가 무엇일까? 나는 이렇게 대답할 수밖에 없다"고 했다. "모든 명화는 현재형으로 다가온다"고.

전시는 2016년 1월10일까지. 5000원. 02-2287-3591

[email protected]

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지