"청약 훈풍? 글쎄요"…건설업계, 인허가 받고도 착공 '주저'

원자잿값·인건비 급등+고금리로 공사비 부담 가중

주택 인허가·착공 물량 급감…주택 수급 불균형 ↑

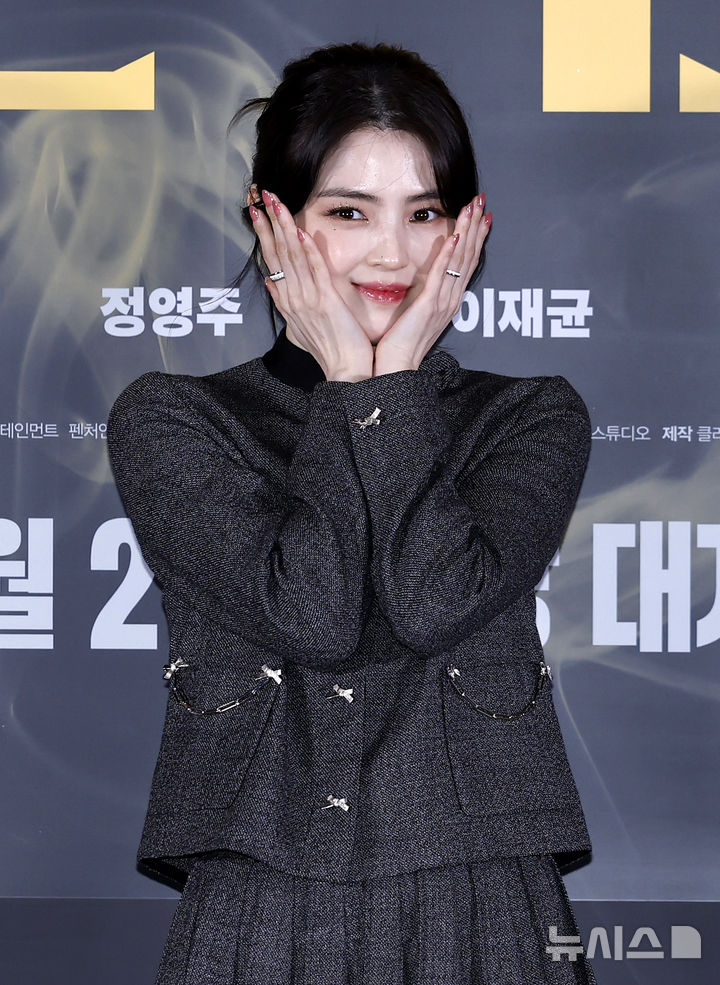

![[서울=뉴시스] 권창회 기자 = 서울 송파구 롯데월드타워 서울스카이에서 바라본 아파트단지 모습. 2023.04.11. kch0523@newsis.com](https://img1.newsis.com/2023/04/11/NISI20230411_0019851247_web.jpg?rnd=20230411122013)

[서울=뉴시스] 권창회 기자 = 서울 송파구 롯데월드타워 서울스카이에서 바라본 아파트단지 모습. 2023.04.11. [email protected]

[서울=뉴시스] 박성환 기자 = "부동산 시장이 회복세라고 하지만, 공사비가 급등하면서 사업성을 확실하게 갖춘 단지가 아니면 신중할 수밖에 없어요."

지난 9일 한 대형건설사 관계자는 민간 주택시장과 관련한 뉴시스 취재진의 질문에 "원자잿값과 인건비 급등과 고금리 등으로 시공사가 부담해야 할 비용이 크게 증가했다"며 이같이 말했다. 이 관계자는 "공사비가 크게 올라 미분양 물량이 많은 지방뿐만 아니라 일부 수도권에서도 아파트를 지을수록 손해"라며 "서울은 그나마 괜찮지만, 나머지 지역은 장담할 수가 없기 때문에 신규 수주나 분양에 선뜻 나서지 못하고 있다"고 토로했다.

정부의 대대적인 규제 완화로 청약 문턱이 대폭 낮아졌지만, 건설업계가 신규 공급 물량을 늘리지 않고 있다. 원자잿값 인상과 고금리 기조, 미분양 우려 등 불확실성이 좀처럼 해소되지 않아 숨고르기에 들어간 양상이다.

특히 올해 상반기 주택 공급의 선행지표인 인허가와 착공, 분양 지표가 지난해에 비해 반토막 날 정도로, '알짜 사업'으로 꼽히는 서울의 재건축·재개발 사업마저 건설업계가 선별 수주에 나서고 있다.

주택 인허가와 착공 물량이 크게 줄었다. 국토교통부에 따르면 지난 6월 전국 주택사업 인허가 물량은 3만1679가구로, 지난해 같은 기간보다 37.5% 감소했다. 올해 초부터 6월까지 누적 인허가 물량도 18만9213가구로 전년 동기(25만9759가구) 대비 27.2% 감소했다. 지역별로 수도권이 7만2297가구로 전년 동기 대비 24.8%, 지방은 11만6916가구로 전년 동기 대비 28.5% 줄었다.

정부가 추첨제 물량 증가와 전매제한 완화 등 청약 문턱을 대폭 낮춘 이후 청약 수요가 회복세를 보이고 있다. 부동산R114에 따르면 올해 상반기 서울 아파트 평균 청약경쟁률은 52.4대1로, 작년 하반기(6.6대1)와 비교해 대폭 상승했다.

또 리얼투데이가 한국부동산원 청약홈 자료를 분석한 결과에 따르면 올해 6월 1순위와 2순위를 합친 전국 아파트 청약자 수는 9만7663명으로 집계돼 10만명을 육박한 것으로 나타났다. 이는 올해 가장 많은 인원이자 작년 11월(14만3259명) 이후 최다 기록이다. 연초 매매심리가 얼어붙으면서 1월 전국 청약자 수는 478명뿐이었으나, 부동산 규제 완화를 담은 1·3 대책 발표 이후 분위기가 반전됐다.

하지만 착공과 분양 물량이 급감했다. 올 들어 6월까지 전국 주택 착공 실적은 9만2490가구로 전년 동기(18만8449가구) 대비 절반(50.9%) 가량 감소했다. 전국 아파트는 6만9361가구, 아파트 외 주택은 2만3129가구로, 전년 동기 대비 각각 50.4%, 52.5% 줄었다. 또 상반기 전국 분양 물량은 6만6447가구로, 전년 동기 대비 43% 감소했다.

또 악성으로 불리는 준공 후 미분양 물량은 늘고 있다. 6월 말 기준 전국 미분양 주택은 총 6만6388가구로 전월(6만8865가구) 대비 3.6%(2477가구) 감소했다. 수도권은 1만559가구로 전월 대비 2.2%(240가구), 지방은 5만5829가구로 같은 기간 2.8%(2237가구) 줄었다. 미분양 주택은 올해 초 7만5000가구까지 증가해 10여년 만에 가장 높은 수준을 기록한 뒤 지난 3월부터 4개월 연속 감소하고 있다. 다만 악성 미분양으로 분류되는 '준공 후 미분양'은 939가구로, 전월보다 5.7%(507가구) 증가했다. 이는 2021년 4월(9440가구) 이후 2년 3개월 만에 가장 많은 수준이다.

건설업계는 정부의 표준건축비 인상이 필요하다고 입을 모았다. 표준건축비는 정부가 정해놓은 단위면적당 아파트 건축비의 상한선을 말한다. 표준건축비는 주로 공공분양 공사에 사용하는 지표지만, 민간에서 이를 기준으로 공사비를 협의한다. 표준형 건축비는 2016년 6월 5% 오른 뒤 7년 가까이 동결됐다가 지난 2월 9.8% 인상돼 1㎡당 111만~123만원이 됐다.

한 대형 건설사 관계자는 “부동산 시장 침체는 어쩔 수 없지만, 급등한 공사비를 현실에 맞게 올릴 필요가 있다”며 “재건축·재개발 조합 등과 표준건축비를 기준으로 공사비를 협의하는데, 원가 부담이 너무 커서 선별 수주만 하고 있다”고 전했다.

부동산 시장에선 주택 인허가와 착공 물량 감소로 주택 수급 불균형 문제가 현실화할 수 있다는 분석이 나온다. 통상 아파트는 착공 후 2~3년 뒤, 인허가 후 3~5년 뒤 입주한다. 부동산 시장이 위축되면서 주택 인허가와 착공 물량이 줄면 주택 공급 부족에 따라 집값과 전셋값 상승이 불가피하다.

부동산 빅데이터업체 아실은 2025년 입주 물량이 19만353가구로 2024년 대비 46% 줄어들고 이후 2026년 4만3594가구, 2027년 4770가구로 공급 가뭄 수준을 보일 것으로 추산하고 있다.

전문가들은 집값 안정을 위해 일정 수준의 이상이 주택 공급이 꾸준히 공급돼야 한다고 지적했다.

권대중 명지대 부동산학과 교수는 "부동산 시장이 위축되면서 주택 착공이나 인허가 물량이 감소하면 그 여파는 2~3년 뒤 주택 공급 부족으로 인해 집값 상승이 나타날 수 있다"며 "주택 공급 과잉과 부족으로 인한 시장 혼선을 최소화하기 위해서는 장기적 관점에서 주택 공급에 대한 방향성과 구체적인 계획 등이 필요하다"고 강조했다.

권 교수는 "주택 수요가 회복되는 상황에서 주택 공급이 부족하면 집값 상승 압력이 커질 것"이라며 "주거 및 집값 안정을 위해서는 지역별로 주택 수요에 맞는 일정 이상의 주택 공급이 꾸준히 이뤄져야 한다"고 덧붙였다.

◎공감언론 뉴시스 [email protected]