"의사·병실 없다"던 충북대병원, 여아 사망 후 "소생 가능성 낮았다"

비대위원장 "의식 없이 1시간 이상…환자 옮길 상태 아냐"

응급실은 거부 당시 "신생아 중환자실·의료진 없다" 회신

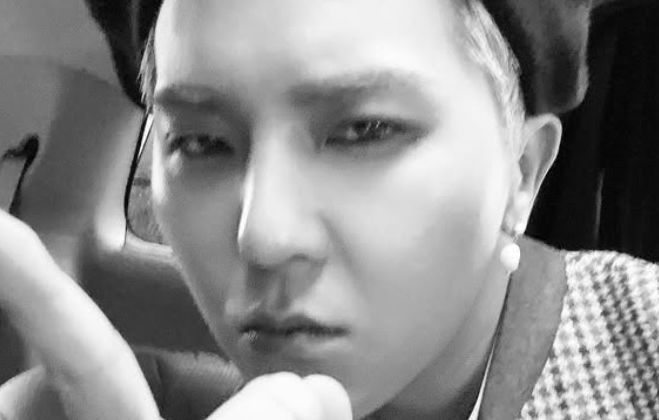

![[청주=뉴시스] 조성현 기자 = 배장환 충북대학교병원·의대비상대책위원장이 1일 충북대학교 의과대학 앞에서 기자회견을 열어 보은 여아 사망사건에 대한 소견을 밝히고 있다. 2024.04.01. jsh0128@newsis.com *재판매 및 DB 금지](https://img1.newsis.com/2024/04/01/NISI20240401_0001516274_web.jpg?rnd=20240401155758)

[청주=뉴시스] 조성현 기자 = 배장환 충북대학교병원·의대비상대책위원장이 1일 충북대학교 의과대학 앞에서 기자회견을 열어 보은 여아 사망사건에 대한 소견을 밝히고 있다. 2024.04.01. [email protected] *재판매 및 DB 금지

[청주=뉴시스] 조성현 기자 = 익수 사고로 생사를 오가던 33개월 여아의 소생 가능성이 극히 낮았을 것이란 충북대학교병원 비상대책위원장의 견해가 나왔다. <뉴시스 3월31일 보도 등>

충북대학교병원은 여아의 사망 직전 2차 의료기관과 119상황실의 전원 요청을 모두 거부한 바 있다.

배장환 충북대학교병원·의대비상대책위원장(심장내과 교수)은 1일 충북대학교 의과대학 앞에서 기자회견을 열어 "(지난달 30일) 여아가 언제 물에 빠졌는지 모르는 상황에서 의식이 없는 상태가 1시간 이상 지속됐다"며 "자발적 순환회복(ROSC)도 확실치 않다 보니 현실적으로 환자를 옮길 만한 상태가 아니었다"고 설명했다.

이어 "소생 가능성이 극히 낮은 상황이었고, 체외막 산소공급장치인 에크모(ECMO) 대상도 아니라고 할 수 있다"며 "보은에서의 이송시간 30~40분을 고려할 때 환자를 옮길 상황이 아니었던 것으로 들었다"고 부연했다.

의료공백 사태와 관련해 병상이나 의료진 부족으로 인한 전원 거부에 대해선 선을 그었다.

배 위원장은 "그렇게 생각하기는 어렵다. 소생 가능성이 너무 낮으면 이송 자체가 불안해지고, 추가적인 의학조치를 할수 있는 게 거의 없다"며 "결국 심폐소생술(CPR)과 약물 투입으로도 호전되지 않는다면 현실적으로 사망 선언을 할 수밖에 없는 상황인 것"이라는 소견을 전했다.

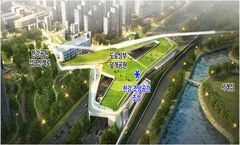

![[보은=뉴시스] 안성수 기자 = 31일 충북 보은군 보은읍 한 과수농가 웅덩이에서 경찰 현장감식반이 물 깊이를 재고 있다. 전날 이 웅덩이에서 생후 33개월 여아가 물에 빠진 채 발견돼 응급치료를 받았으나 숨졌다. 2024.03.31. hugahn@newsis.com](https://img1.newsis.com/2024/03/31/NISI20240331_0001515296_web.jpg?rnd=20240331144836)

[보은=뉴시스] 안성수 기자 = 31일 충북 보은군 보은읍 한 과수농가 웅덩이에서 경찰 현장감식반이 물 깊이를 재고 있다. 전날 이 웅덩이에서 생후 33개월 여아가 물에 빠진 채 발견돼 응급치료를 받았으나 숨졌다. 2024.03.31. [email protected]

앞서 지난달 30일 오후 4시30분께 충북 보은군 보은읍 한 과수 농가에서 A(생후 33개월·만 2세)양이 1m 깊이 웅덩이에 빠져 심정지 상태로 발견됐다.

같은 날 오후 6시7분 인근 2차 의료기관의 심폐소생술(CPR)과 약물치료로 맥박이 돌아오고, ROSC(자발적 순환회복) 상태에 이르렀으나 오후 7시1분 재차 심정지가 온 뒤 39분 만에 사망 판정을 받았다.

당시 A양을 응급치료한 보은 2차 의료기관은 충북대학교병원 등 충북권과 충남권, 경기남부권 상급종합병원(3차 의료기관) 9곳에 긴급 전원을 요청했으나 모두 거부당했다.

충북지역의 유일한 상급종합병원인 충북대학교병원 측은 '신생아 중환자실(Nicu)이 없다'는 이유로 전원 요청에 응하지 않았다.

재차 전원 요청을 한 119상황실에 밝힌 거부 사유는 '의료진 부재'였다. 전원 과정에서의 위험 가능성과 전원 가능 생체 징후 등에 대한 언급은 없던 것으로 알려졌다.

충북대학교병원은 지난 2월 보건복지부로부터 소아전문응급의료센터로 지정돼 오는 7월 정식 운영을 앞두고 있다. 보건복지부는 충북대학교병원을 비롯한 전원 거부 과정에서의 위법 여부 등을 조사 중이다.

◎공감언론 뉴시스 [email protected]

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지