"위성 해킹, 이미 시작됐다…핵심 보안 기술 조속히 확보해야"

물리 공격 뿐만 아니라 사이버 공격도 본격화…동작 방해·데이터 탈취

"위성 수요 대응 위해 핵심 보안 기술 적기에 개발·확보 필요"

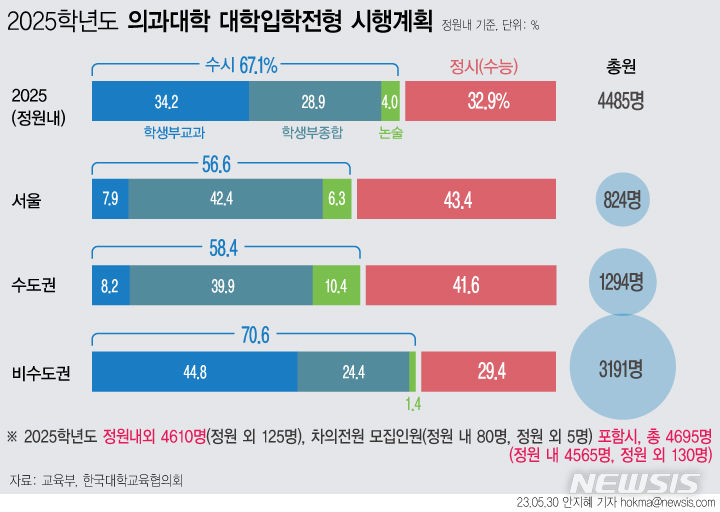

![[그래픽=뉴시스]](http://image.newsis.com/2023/06/01/NISI20230601_0001280395_web.jpg?rnd=20230601165541)

[그래픽=뉴시스]

[서울=뉴시스]송혜리 기자 = "위성 해킹은 충분히 발생 가능한 사이버 위협이다. 우주 분야에서 '개발도상국'인 우리나라는 보안 기술 적기 개발, 확보, 내재화를 서둘러야 한다. 위성은 한번 쏘아올리면 되돌릴 수 없다."

8일 서울 송파구 가락동 IT벤처타워에서 열린 '우주사이버보안포럼'에 참석한 우주·보안 전문가들의 제언이다. 위성은 국방·외교·안보 분야 핵심자산으로 부상했다. 이 때문에 전 세계 각국은 다양한 목적의 위성을 개발 중이다. 아울러 이들은 국가 위성 개발 계획과 연계해 위성 전용 보안 정책과 기술을 개발 중이다.

이날 포럼 참석자들은 현재 국내 우주 보안은 미사일 등에 의한 물리적 공격을 방어하는 데 집중된 상황이라고 진단했다. 그러면서 악성 소프트웨어(SW)를 이용한 데이터 불법 획득과 SW취약점 공격 등에 대비하기 위해 위성 사이버 보안에 대한 선제적·종합적 연구개발이 조속히 진행돼야 한다고 강조했다.

위성에 대한 사이버 공격 현실화…위성 항법 시스템 탈취해 자율주행 교란시키기도

김기홍 실장은 위성시스템을 구성하는 관제·통신링크, 위성체·지상체 등에서 모두 보안위협이 발생할 수 있다고 설명했다.

관제·통신링크에서는 주파수 대역에 간섭신호를 방사하는 '주파수 재밍', 민감한 데이터 도청, 비인가자의 위성신호 도용, 데이터 불법 변경·허위 데이터 전송, 탈취한 신호 재전송 등이 발생할 수 있다. 위성체와 지상체 대해서는 미사일 공격, 고의적 충돌 등의 물리적 공격 뿐만 아니라 바이러스·웜을 이용한 정상 프로그램 변형 혹은 동작 방해, 하드웨어·소프트웨어 취약점 공격 등 사이버 공격도 발생할 수 있다.

김 실장은 "실제 올해 악성 소프트웨어를 이용해 러시아 군용 통신위성과 위성통신 업체 비아샛이 해킹 당한 바 있으며, 위성 항법시스템 탈취로 테슬라의 레벨2 자율주행 차량 오동작 유도 시도가 있었다"고 말했다. 이어 "위성시스템에 대한 사이버 공격이 가능하다는 것 또한 증명되고 있다"면서 "세계 최대 해킹 컨퍼런스인 데프콘에서 악성 코드를 이용해 위성카메라와 위성 자세 제어 시스템 해킹을 성공한 바 있으며, 한 학술대회에서 위성 해킹을 시연하기도 했다"고 설명했다.

김 실장은 '위성은 발사되고 나면 후속 조치가 쉽지 않다'는 점을 강조했다. 그는 "위성 발사 후 후속 조치가 제한된다는 점을 감안해 위성 발사 후에 보안 업데이트를 고려한 설계를 해야 한다"면서 "아울러 스파이 칩, 백도어 칩 등 장착을 방지하기 위해 한층 강화된 공급망 체인 보안도 동시에 필요한 부분"이라고 강조했다.

김 실장은 "위성 개발에 있어 보안도 중요한 핵심 축으로 선제적·종합적인 위성 보안 기술 연구개발 계획을 수립해야 한다"면서 "다양한 위성 수요 선제대응을 위한 핵심 위선 보안기술을 적기에 개발해 확보하고 고도화해야 한다"고 말했다.

우주 분야선 아직 개발도상국…"K-우주 보안 모델 구축 추진"

유한솔 KISA 팀장은 "우주와 같은 신융합 서비스의 안전성을 확보하고 지속 가능한 국가 미래 경쟁력 확보를 위해 보안 내재화가 반드시 필요하다고 보고 있다"고 설명했다.

유 팀장은 "해외 국가들의 대응 조치를 살펴 봤을 때 우리도 우주 보안 강화를 위한 어떤 형태의 지침, 보안 모델이 필요하다고 보고 있다"면서 "보안 모델은 해당 영역에 어떤 보안 위협이 있는 지, 그리고 이에 대한 보안 요구사항, 적용 방안 등을 가이드라인 형태로 제시하는 것"이라고 설명했다. 이어 "이같은 보안 모델을 바탕으로 민간에서 자발적인 보안 내재화가 이뤄질 수 있도록 각종 지원책들은 연구 중"이라고 덧붙였다.

정부는 주무부처, 유관 기관, 민간기업 등이 참여하는 우주보안 협의체를 마련해 관련 시장에 대한 정책적 논의를 진행하고 필요한 정책을 발굴해 산업계에 적용될 수 있도록 운영할 예정이다.

유 팀장은 "우주와 보안을 아우르기 위해서는 이제 민간 전문가로 구성된 우주 보안 협력 체계 구축이 이제 필수라고 보고 있다"고 강조했다. 그는 "산업계와 긴밀한 소통 기회를 갖고 또 의견을 수렴해 우주 보안 정책을 추진할 계획"이라고 설명했다.

◎공감언론 뉴시스 [email protected]

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지