美 국무부, 대북 정책 변경 질문에 "예고 안 할 것"

"현재는 외교·대화가 실행 가능한 선택지" 강조

브리핑 동석 차관 "北, 잘못된 방향…美 대화 말하는데 미사일 쏴"

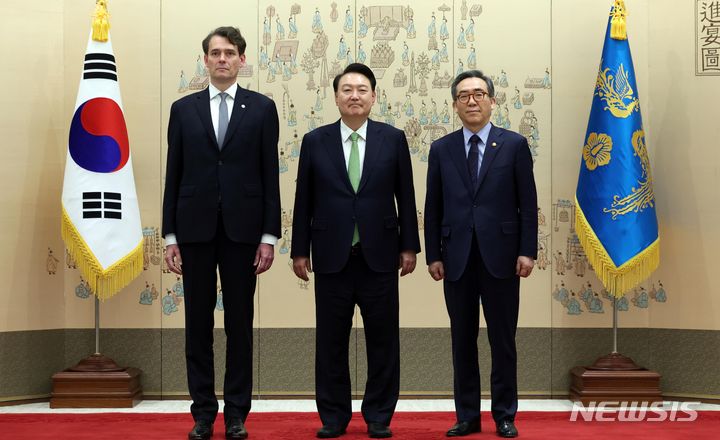

![[워싱턴=AP/뉴시스]네드 프라이스 미 국무부 대변인이 지난 2021년 2월3일 워싱턴 청사에서 브리핑을 하고 있다. 2021.02.04.](http://image.newsis.com/2021/02/04/NISI20210204_0017123648_web.jpg?rnd=20210204085726)

[워싱턴=AP/뉴시스]네드 프라이스 미 국무부 대변인이 지난 2021년 2월3일 워싱턴 청사에서 브리핑을 하고 있다. 2021.02.04.

네드 프라이스 국무부 대변인은 11일(현지시간) 정례 브리핑에서 미국 대북 정책 진로를 언제쯤 변경할지 결정할 기준이 있느냐는 질문에 "지금 상태에서는 어떤 예고도 하고 싶지 않다"라고 말했다.

북한은 지난 5일에 이어 한국 시간으로 11일 엿새 만에 동해상으로 탄도미사일 추정 발사체를 쐈다. 두 번째 발사는 유엔 안전보장이사회가 북한의 발사와 관련해 비공개 회의를 연 직후 이뤄져 더욱 주목됐다.

이에 이날 브리핑에서는 대북 정책 진로 변경 가능성 질문과 함께 린다 토머스-그린필드 유엔 주재 미국 대사의 북한 발사 규탄 성명이 거론됐다. 또 이란 핵 협상과 유사한 시간적 기준이 있는지도 질문이 나왔다.

프라이스 대변인은 이란과 북한 비교에는 "이들은 궁극적으로 다른 도전'이라며 "이들 국가 중 한 곳은 핵무기 프로그램을 보유했고, 다른 곳은 그렇지 않다"라고 말했다. 이어 "다른 곳(이란)의 경우 우리 목표는 이를 유지하는 것"이라고 덧붙였다.

그는 이어 "북한과 관련해서는, 우리는 그들 핵무기 프로그램과 탄도미사일 프로그램, 이런 프로그램이 제기하는 위협에 관한 우리의 걱정을 반복적으로 말해 왔다"라며 이런 위협이 국제 평화와 안보를 위협할 수 있다고 지적했다.

이어 "우리가 북한과의 대화·외교에 관여하려 한 제안에도 불구하고, 우리는 조약 동맹인 한국, 일본과 매우 긴밀하게 소통해 왔다"라고 강조했다. 또 인도·태평양 지역 다른 국가와도 긴밀히 소통하겠다며 유엔과도 계속 이 문제를 논의하겠다고 설명했다.

프라이스 대변인은 "우리 무기고에는 많은 도구가 있다"라며 "유엔 안보리 결의안 위반과 국제 평화·안보 위협, 다양한 도전에 관해 북한에 책임을 묻기 위해 계속 이런 도구를 요구할 것"이라고 설명했다.

'조건 없는 대화' 기조도 재확인했다. 프라이스 대변인은 북한이 대화 제의에 응답하지 않는 상황에서 접근법을 변경하거나 일정한 선제 조건을 철회하는 등의 추가 움직임이 필요하느냐는 질문에 "어떤 선제 조건도 없다"라고 못박았다. 북한은 적대 정책 철회를 요구해 왔다.

프라이스 대변인은 "현재로서는 외교, 대화가 실행 가능한 선택지"라며 북한이 진지하게 대화에 임하고자 한다는 점을 증명하기 위해 도발을 중단해야 한다고 지적했다. 또 북한이 도발을 중단하고 의지를 증명할 경우 미국이 진지한 대화의 카운터파트가 되리라고 했다.

이날 브리핑에 동석한 빅토리아 국무부 정무차관은 북한 관련 질문이 나오자 "(북한이) 잘못된 방향을 취하고 있다"라며 "미국은 북한과의 대화에 열려 있고 코로나19와 인도주의 지원 관련 대화에 열려 있다고 말해 왔다"라고 했다. 이어 "그들(북한)은 미사일을 쏘고 있다"라고 했다.

한편 북한의 두 번째 발사 직후 미국 연방항공청(FAA)은 서쪽 해안 일부 공항에 이륙 정지령을 내렸다. 15분 이내로 유지된 것으로 알려진 이번 이륙 정지령에 관해 FAA은 구체적인 이유를 설명하지 않았지만, 북한의 발사 시점과 불과 몇 분 차이라는 점에서 이목이 쏠렸다.

브리핑에서는 FAA 조치와 함께 미국이 북한의 역량 발전을 계속 과소평가해왔다는 지적도 나왔다. 프라이스 대변인은 "FAA가 취할 수 있는 어떤 예방 조치에 관해서도 말하지 않겠다"라며 FAA가 관련 성명을 냈고, 이번 정지령 관련 과정을 검토 중이라는 점을 강조했다.

◎공감언론 뉴시스 [email protected]

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지