'인천 남촌동 택시강도', 항소심서 무기징역으로 상향

미제였던 인천 택시기사 강도살인 사건

16년 만에 검거…1심서 징역 30년 선고

2심 "책임 상응 처벌 불가피" 무기징역

"유족 다시금 충격·슬픔 떠올리는 고통"

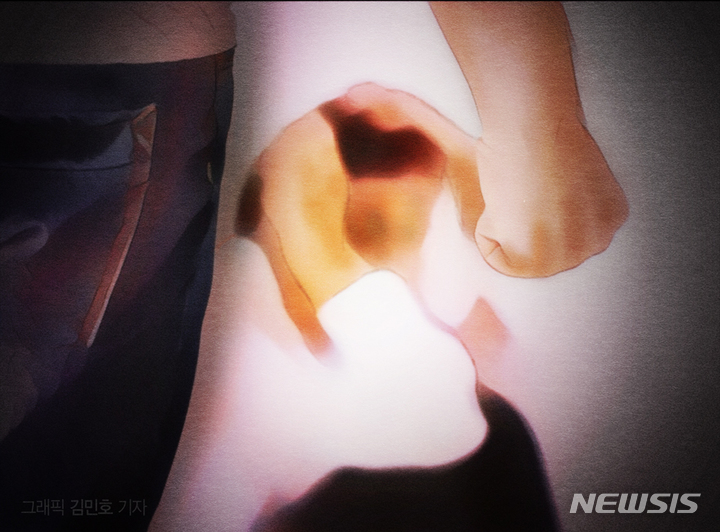

![[인천=뉴시스] 인천의 한 고가 밑 도로에서 택시기사를 흉기로 살해하고 도주했다가 16년 만에 붙잡혀 재판에 넘겨진 40대 남성들에게 항소심 재판부가 더 높은 형을 선고한 것으로 뒤늦게 파악됐다. 사진은 택시강도 살인범. 뉴시스DB](https://img1.newsis.com/2023/05/11/NISI20230511_0001263292_web.jpg?rnd=20230511112658)

[인천=뉴시스] 인천의 한 고가 밑 도로에서 택시기사를 흉기로 살해하고 도주했다가 16년 만에 붙잡혀 재판에 넘겨진 40대 남성들에게 항소심 재판부가 더 높은 형을 선고한 것으로 뒤늦게 파악됐다. 사진은 택시강도 살인범. 뉴시스DB

16일 법원에 따르면 서울고법 형사3부(부장판사 이창형)는 지난달 18일 강도살인 혐의로 기소된 A(48)씨와 공범 B(49)씨의 항소심에서 무기징역을 선고하고 5년간의 보호관찰을 명령했다.

앞서 1심은 두 사람에게 각각 징역 30년의 유기징역형을 선고했는데, 항소심 재판부가 형량이 너무 가벼워서 부당하다는 검사의 항소를 받아들인 것이다.

재판부는 "피고인들은 경제적인 곤궁에 처하게 되자 택시강도를 계획하고, 승객을 가장해 택시에 탑승한 후 범행을 저질렀다"며 "범행 이후 자신들의 죄증을 인멸하기 위해 지문을 지우고 택시를 불태우는 치밀함까지 보였다"고 지적했다.

이어 "유족들은 그동안 형언할 수 없는 정신적 고통과 슬픔 속에 살아왔을 것으로 보인다"며 "현재까지 피해는 전혀 회복된 바 없고, 오히려 명백한 과학적 증거에도 (피고인들이) 범행을 부인하는 모습을 지켜보면서 다시금 충격과 슬픔을 떠올리는 고통을 느꼈을 것으로 보인다"고 했다.

그러면서 "비록 피고인들이 범행 계획 당시부터 피해자를 살해하겠다는 확정적인 목적을 갖고 있었다고 보기는 어렵고, 살해에 이르게 된 과정은 다소 우발적이었을 것으로 보이는 유리한 정상을 모두 참작하더라도 피고인들에게는 그 책임에 상응하는 처벌이 불가피하다"고 판시했다.

A씨와 B씨는 지난 2007년 7월1일 새벽 인천 남동구 남촌동 제2경인고속도로 남동고가 밑 도로변에서 택시기사를 상대로 현금 6만원을 빼앗고 살해한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

이들은 범행 이후 해당 택시를 운전해 인천 미추홀구(옛 남구) 주택가로 이동한 뒤 차량에 불을 지르고, 미리 준비한 A씨 소유의 다른 차량을 타고 도주한 것으로 알려졌다.

이 사건은 범행 이후 피의자에 대한 행방이 파악되지 않으면서 미궁에 빠지는 듯했다. 하지만 방화 당시 불쏘시개로 사용한 차량 설명서 책자를 눈여겨본 경찰은 과학수사를 토대로 쪽지문(작은 지문)을 발견하며 수사에 급물살을 탔다.

경찰은 이후 사건 발생 16년 만인 지난해 초 A씨 등을 강도살인 피의자로 특정해 검거했다. 경찰이 이번 미제사건을 해결하기 위해 작성한 수사기록만 2만5000여장에 이르는 것으로 알려졌다.

1심은 지난해 7월 두 사람에게 모두 징역 30년의 중형을 선고하고 5년간의 보호관찰을 명령했다.

1심 재판부는 "DNA 감정 결과에 비춰보면 A씨가 사건 당일 현장에 있었다는 사실은 합리적 의심의 여지 없이 인정할 수 있다"면서 "공동 피고인 B씨도 A씨와 강도 범행을 모의한 뒤 범행 당일 택시에 탑승해 강도 범행을 했다고 일관되게 진술하고 있다"고 말했다.

이어 "피해자의 부검감정서를 분석한 감정의는 1명의 범행으로 보기에 무리가 있다며 신체를 제압하는 역할, 끈으로 목을 조르거나 흉기로 찌르는 역할로 분담이 필요했을 것이라 봤다"면서 "결과적으로 A씨가 피해자를 흉기로 찌르는 동안 B씨는 피해자를 억압해 목을 졸라 살해했다고 봄이 타당하다"고 했다.

◎공감언론 뉴시스 [email protected]

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지