못 믿을 '해외 직구'…이용자 절반 "불만·피해 경험, 사 놓고 안 쓰기도"

직구 이용 소비자 중 52% '불만·피해', '구매 후 미사용'

제품 구매 후 미사용 이유…"품질이 기대보다 못해서"

알리 등 中직구 플랫폼 의류 제품 100건 AS 정보 '0건'

![[인천공항=뉴시스] 황준선 기자 = 25일 인천국제공항 화물터미널 너머로 비행기가 이륙하고 있는 모습. 2024.07.25. hwang@newsis.com](https://img1.newsis.com/2024/07/25/NISI20240725_0020428297_web.jpg?rnd=20240725154046)

[인천공항=뉴시스] 황준선 기자 = 25일 인천국제공항 화물터미널 너머로 비행기가 이륙하고 있는 모습. 2024.07.25. [email protected]

[서울=뉴시스] 조현아 기자 = 해외 직접구매(직구) 이용자 절반은 제품 구매와 관련해 불만·피해를 겪었거나 구매 후 아예 제품을 쓰지 않은 경험이 있는 것으로 나타났다.

서울시가 22일 소비자 단체인 미래소비자행동과 발표한 '해외 직구 온라인 플랫폼의 정보제공 실태 모니터링'과 '소비자 설문조사' 결과에 따르면 해외 직구 이용자 1000명 중 516명(51.6%)이 이러한 경험이 있다고 응답했다.

소비자 불만·피해를 경험한 이용자는 279명(27.9%), 해외 직구 플랫폼에서 구매한 뒤 한 번도 사용하지 않은 제품이 있는 이용자는 237명(23.7%)으로 조사됐다.

불만·피해를 겪은 이용자 중 164명(58.8%)은 판매자에게 직접 피해처리를 요청했다고 답했다. 아무런 조치를 취하지 않았다는 이용자는 46명(16.5%), 국내 소비자 관련 기관·단체 등에 도움을 요청했다는 이용자는 27명(9.7%) 등의 순으로 나타났다.

다만 해외 판매자에게 피해처리를 요청한 뒤 결과에 만족했다는 이용자는 41명(25%)에 불과했다.

해외 직구 플랫폼에서 물건을 구매한 뒤 사용하지 않은 이유로는 '제품 하자가 발생하는 등 품질이 기대보다 못해서'라는 답변이 142명(59.9%)으로 가장 많았다. 이어 '제품을 사용할 기회가 없어서(66명)', '처음부터 저렴한 제품을 호기심에 구입했다(19명)'는 답변이 뒤를 이었다.

알리·테무·쉬인 등 중국 직구 플랫폼을 대상으로 의류 제품 100건의 정보제공 실태를 모니터링한 결과 AS(사후관리) 책임자와 연락처 정보가 제공된 경우는 단 한 건도 없는 것으로 나타났다. 이번 모니터링은 6월25일부터 7월2일까지 8일간 진행됐다.

국내 사업자의 경우 전자상거래법 등에 따라 판매자 정보와 AS 책임자, 연락처 정보를 제공해야 하고, 이를 어길 시 시정 권고와 과태료 처분을 받는다.

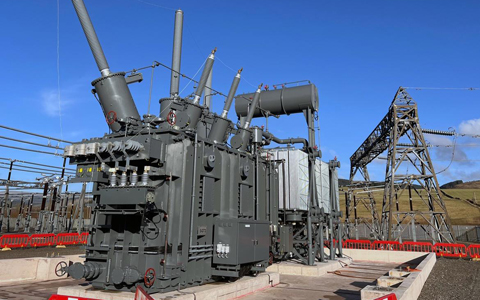

![[서울=뉴시스]중국 온라인 직구 플랫폼에서 의류 치수 정보가 중국어로만 제공된 모습. (사진=서울시 제공). 2024.08.22. photo@newsis.com](https://img1.newsis.com/2024/08/21/NISI20240821_0001633852_web.jpg?rnd=20240821183639)

[서울=뉴시스]중국 온라인 직구 플랫폼에서 의류 치수 정보가 중국어로만 제공된 모습. (사진=서울시 제공). 2024.08.22. [email protected]

제조국의 표시가 없는 경우는 80건, 제품의 제조연월이 없는 경우는 98건에 달했다. 제품의 소재 정보가 없거나 부정확한 경우는 7건, 치수 정보가 없거나 부정확한 경우가 12건으로 나타났다.

특히 치수 정보가 중국어로만 제공되거나 제품명과 상세 정보의 소재 정보가 다르게 기재되는 사례도 있었다. 치수·소재 정보가 없는 경우도 발견됐다.

시는 소비자가 해외 직구 온라인 플랫폼에서 제품을 구매할 때, 주요 정보가 부정확할 수 있으니 후기와 사진 등을 통해 다시 한 번 확인할 필요가 있다고 강조했다.

해외 온라인플랫폼으로 인한 소비자 불만·피해사항은 서울시전자상거래센터 핫라인(02-2133-4896)이나 누리집(ecc.seoul.go.kr), 120다산콜센터로 문의하면 된다.

김경미 서울시 공정경제과장은 "정확한 제품 정보를 확인하기 어려운 경우가 많아 신중한 구매 결정이 필요하다"며 "해외 직구 온라인 플랫폼 등 신유형 거래에 대한 지속적인 모니터링을 실시하는 등 소비자 보호를 위해 노력하겠다"고 말했다.

◎공감언론 뉴시스 [email protected]

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지