[기자수첩]'월급 절도범' 체불 사업주…그들은 왜 겁이 없을까

[서울=뉴시스] 고홍주 기자 = "10여년 전에 일한 돈을 못 받아서 고용노동청에 신고를 한 적이 있어요. 조사는 시작됐는데, 중간에 사업주가 회사를 닫고 그대로 잠적하는 바람에 조사가 중지됐죠. 손해배상청구요? 본인 이름으로 된 재산도 없더라고요. 몇 년 뒤에 다른 지역에서 다시 회사를 열었다는 얘기를 들었어요. 괘씸해서 끝까지 신고해야겠다는 생각도 했지만, 생업이 있는데 쉽지 않더라고요. 그때 느꼈어요. '아, 이러니까 계속 임금체불을 하는구나'." (50대 A씨)

고용노동부를 출입한다는 사실을 전하면 A씨처럼 자신의 과거 경험담을 털어놓는 사람들이 생각보다 많다. 임금체불은 그 중에서도 단골 소재다. 운이 좋게도 지금까지 월급을 받지 못한 적은 없기에, 이렇게 많은 사람들이 임금체불을 겪어봤고 겪고 있다니 놀랄 정도다.

지난해 1월부터 11월까지 임금체불액은 1조8659억원. 아직 12월 신고된 임금체불 사건들은 반영되지 않았지만, 이미 11월까지의 금액만으로도 관련 통계 작성 이래 최다 기록을 경신했다. 일각에서는 사상 최초로 2조원을 돌파할 수도 있다는 우려를 제기하고 있다.

이러한 심각한 분위기를 반영하듯 지난해 국회에서는 여야 한 뜻으로 사업주 제재를 강화하는 '임금체불금지법(근로기준법 일부개정법)'을 통과시켰다.

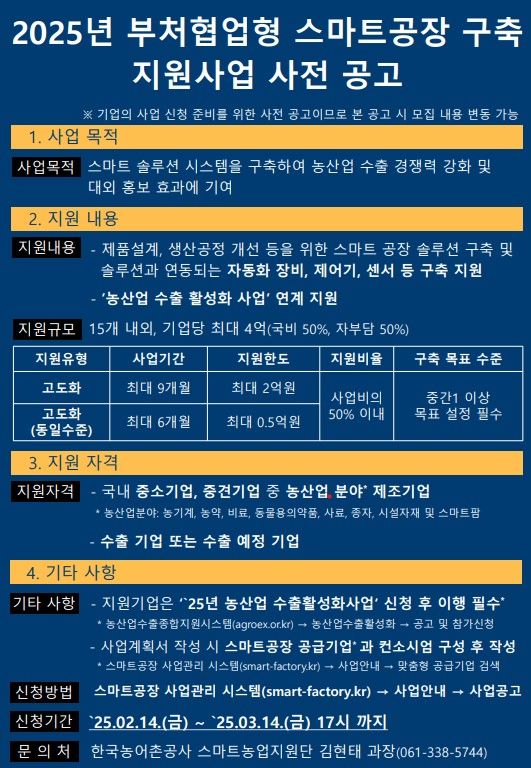

이에 따라 올해 10월 23일부터는 고용부가 악의적이고 상습적인 임금체불 사업주를 지정해 체불사실을 신용정보집중기관에 제공할 수 있게 된다. 만일 임금체불사업주 명단에 이름을 올렸는데 이를 청산하지 않은 채 출국을 시도하면 출국금지도 가능해지며, 다시 임금체불을 할 경우 반의사불벌죄가 적용되지 않는다. 특히 피해 근로자가 체불임금의 최대 3배를 청구할 수 있게 된다.

하지만 과연 이 법으로 임금체불이 근절될 수 있을까?

시민단체 직장갑질119가 전국 직장인 1000명을 대상으로 조사한 바에 따르면 임금체불을 경험한 직장인은 39.4%나 됐다. 임금체불이 발생하는 이유에 대해 물으니, 65.7%가 '사업주가 제대로 처벌되지 않아서'라고 응답했다고 한다. 실제로 임금체불과 관련된 법적 처벌은 너무 약해서 2020년 전국 1심 법원에서 임금체불로 실형을 선고받은 건수는 4%에 불과하다고 한다. 이러니 임금체불이 중한 범죄라는 생각도, 다시는 저지르면 안 되겠다는 반성도 들지 않게 되는 것이다.

5인 미만 영세 사업장에서 일하거나 프리랜서로 일하는 근로자들은 처지가 더욱 곤란하다. 정부는 이들을 '노동약자'라고 지칭한다. 이들에게 개정법은 소용이 있을까. 과연 영세 사업장 중 국가가 발주하는 공사에 참여하지 못하고 명단이 공개되면 회사 이미지에 큰 타격을 받아 신경 쓸 수밖에 없는 사업주들이 얼마나 될까.

기자에게 고충을 털어놨던 A씨 역시 5인 미만 사업장에서 일했다. 신고만으로도 큰 용기를 내야 하는데 손해배상을 청구하고 기나긴 소송 결과를 기다릴 수 있는 노동약자는 얼마나 될까.

사실 나날이 늘어가는 임금체불액보다 더 심각한 건 대지급금의 규모다. 대지급금은 임금체불 피해를 입은 근로자들에게 국가가 사업주를 대신해 일단 체불액 일부를 지급하는 것으로, 지난해 사상 최대인 7242억원을 기록했다.

추후에 체불사업주에게 회수를 해야 하지만 이 회수율이 30%에 불과하다. 말하자면 범죄자의 돈을 국가가 대신 갚아주고 70%는 돌려받지 못했단 얘기다. 너도나도 민생이 최우선이라고 말하는데, 가장 근간인 먹고사는 문제 앞에서 국가 권력이 지나치게 약하다는 생각이 든다.

그렇지만 을사년 새해에는 부디 월급 도둑들이 사라질 수 있기를.

◎공감언론 뉴시스 adelante@newsis.com

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지