與 김용태 "이준석 제명, 정치적 판단…가처분 선택밖에"

"당 통합 저해 사건 중 하나는 내부총질 문자"

"윤핵관, 정치력 없거나 오만…권력 절제해야"

'李 당대표 재신임 투표' 주장 "당이 주도해야"

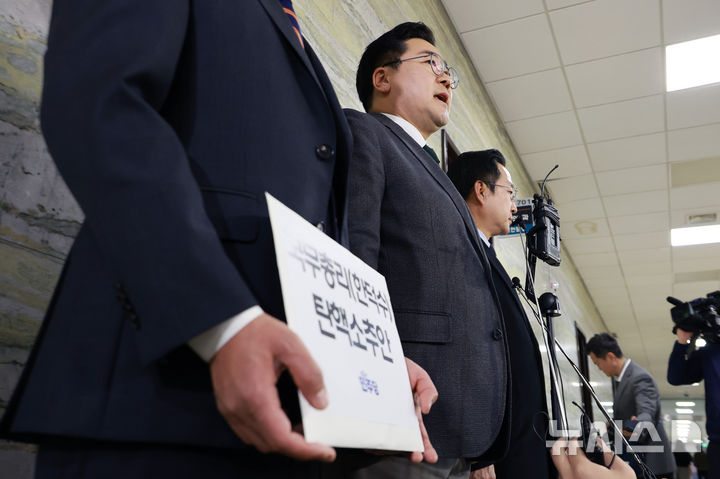

![[서울=뉴시스] 최진석 기자 = 김용태 국민의힘 청년최고위원이 지난 7월29일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 발언을 하고 있다. (공동취재사진) 2022.07.29. photo@newsis.com](https://img1.newsis.com/2022/07/29/NISI20220729_0019079404_web.jpg?rnd=20220729095620)

[서울=뉴시스] 최진석 기자 = 김용태 국민의힘 청년최고위원이 지난 7월29일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 발언을 하고 있다. (공동취재사진) 2022.07.29. [email protected]

김 전 최고위원은 이날 오전 MBC라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 "늘 정치적으로 해결해야 한다고 보고 있다. 가처분으로 연결되면 여당 내홍은 계속 이어지고, 국민적인 비극"이라며 이같이 밝혔다.

김 전 최고위원은 윤리위가 전날 긴급회의를 개최한 데에 대해 "우연이라고 믿고 싶지만, 마침 대통령이 순방을 위해 출국한 날"이라며 "일각에서는 가처분과 관련해 자격상실 효과를 가져오려고 하는 것 아니냐는 판단이 있고, 윤리위가 이런 효과를 생각하는 것 아닌가란 생각들이 있다"고 전했다.

이 전 대표의 추가 징계 수위를 '제명'이라고 예상한 김 전 최고위원은 "법원에 대한 중대한 도전이라고 보시는 분들도 있다. 윤리위가 제명 절차를 밟으면 진행 중인 3·4차 가처분에 영향을 미칠 것이고, 법원은 진행 중인 사건에 대한 윤리위의 증거 조작 행위로 볼 수 있다는 판단이 있는 것 같다"고 말했다.

김 전 최고위원은 이 전 대표 추가 징계 사유로 든 모욕적 표현 행위에 대해 "당 소속 의원이나 당원들에 대한 모욕적 표현을 통해 당의 통합을 저해한다는 근거를 댔는데, 당 통합을 저해한 사건 중 하나는 내부총질 문자였다"고 반박했다.

이어 "두 달이 지나는 시점에 당사자인 대통령의 직접 입장 표명이 없고, 윤리위도 잣대를 숨기고 있다"며 "과거에도 이 전 대표를 향해 사이코패스나 양아치라고 모 의원들이 표현했음에도 윤리위가 어떤 조처를 하지 않았다"고 부연했다.

그러면서 "윤리위가 외압을 받는 것 아니냐는 생각들이 있다"며 "잣대가 한쪽으로 치우쳐진 것 아니냐는 추측이 있을 수밖에 없다"고 덧붙였다.

![[서울=뉴시스] 이준석 전 국민의힘 대표(좌)와 이양희 국민의힘 윤리위원장(우). (사진=뉴시스 DB). photo@newsis.com *재판매 및 DB 금지](https://img1.newsis.com/2022/09/18/NISI20220918_0001087504_web.jpg?rnd=20220918193421)

[서울=뉴시스] 이준석 전 국민의힘 대표(좌)와 이양희 국민의힘 윤리위원장(우). (사진=뉴시스 DB). [email protected] *재판매 및 DB 금지

그는 "법원의 1차 가처분 인용 이후 당헌·당규를 개정할지 몰랐다. 저에게 사퇴를 설득해야 민주적이라 봤는데, 그런 과정 없이 오만하게 밀어붙였다"며 "권력을 오랜만에 잡았다. 막 휘두르려고 하는 것 같지만, 잘 휘두르기보다는 잘 절제하는 것이 중요하다"고 조언했다.

이른바 '윤핵관 퇴조' 진단에 대해선 "실질적으로는 없었다"며 "모 의원께서 2선으로 후퇴하겠다고 했는데 이에 속는 국민들은 없을 것이다. 지금 일련의 과정에서 윤핵관의 움직임이 없다고 생각하는 국민들은 없을 것"이라고 봤다.

이전부터 정치적인 해결책으로 '당대표 재신임 투표'를 제시한 김 전 최고위원은 "이 전 대표가 주도하기보다는 당이 주도해야 한다"고 주장했다. 그는 "제명 절차를 거치면 당이 더 극심한 갈등 상황으로 이어져 당원 반목이 더 강해지고 통합을 더 저해할 것"이라고 우려했다.

◎공감언론 뉴시스 [email protected]

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지