이재명 '11월 위기설' 속 집권 플랜 준비 부각…탄핵 공세도 강화

내달 1심 선고 앞두고 사법리스크 방어 총력

집권플랜본부 가동하며 조기 대선 준비 속도

"끌어내려야" 탄핵 꺼내고 '끝장국감' 전방위 압박

![[서울=뉴시스] 조성우 기자 = 이재명(오른쪽) 더불어민주당 대표가 7일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 김민석 최고위원과 대화하고 있다. 2024.10.07. xconfind@newsis.com](https://img1.newsis.com/2024/10/07/NISI20241007_0020546804_web.jpg?rnd=20241007092620)

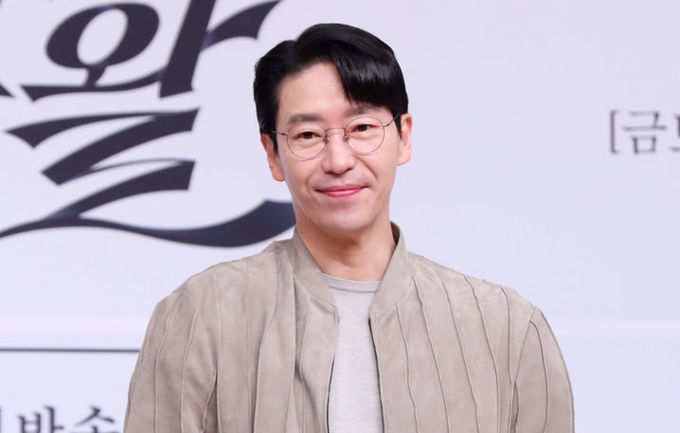

[서울=뉴시스] 조성우 기자 = 이재명(오른쪽) 더불어민주당 대표가 7일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 김민석 최고위원과 대화하고 있다. 2024.10.07. [email protected]

[서울=뉴시스] 김지은 기자 = 이재명 더불어민주당 대표의 공직선거법 위반 사건과 위증교사 사건의 1심 선고가 다음 달 차례로 예정되면서 야권의 '11월 위기설'이 나오는 가운데 민주당이 집권 플랜 준비를 부각하고 있다. 더불어 윤석열 대통령 탄핵 공세도 수위를 높이고 있다. 사법리스크를 방어하기 위한 여론 환기 차원으로 해석된다.

민주당 최고위원회는 전날 이 대표의 대권 준비 작업을 담당할 '집권플랜본부' 구성을 의결하고 첫 회의 일정을 조율 중인 것으로 8일 파악됐다.

집권플랜본부는 이 대표의 핵심 비전인 '먹사니즘'(먹고사는 문제)을 구현할 정책을 개발하고, 인재풀을 구성하는 게 핵심이다. 집권 준비를 위한 설계도를 그리겠다는 구상으로 이 대표가 사실상 섀도 캐비닛(예비내각)을 지시한 것이라는 해석도 나온다.

구체적으로 기획상황본부와 정책협약본부, 먹사니즘본부, 당원주권본부 등 4개 본부 체제로 이뤄질 예정이다. 당원 중심 정당 기조 속에 '10만 모범당원 정권교체위원회'도 둔다.

총괄 본부장은 김민석 최고위원이 맡았다. 김 최고위원은 전날 최고위원회의에서 "집권플랜본부는 당 전체의 집권 준비를 설계하고 핵심 과제를 제기하는 선도체가 될 것"이라며 "윤석열 무정부 시대 이후 민주당과 이재명 대표의 시대를 진지하게 준비하겠다"고 강조했다

민주당은 차기 대선에 대비해 조직 재정비 작업에 속도를 내고 있다. 집권본부 발족에 앞서 이 대표 지시에 따라 구성된 당 인재위원회는 최근 첫 회의를 진행했고, 경제 성장 전략을 담당하는 미래경제성장전략위원회는 이언주 최고위원을 위원장으로 임명하고 가동에 들어갔다.

10월 국정감사와 맞물려 대정부 공세 수위도 최고조로 끌어 올리고 있다. 지도부는 당내 탄핵 요구에는 거리를 두고 있지만 분위기를 조성하는 여론전은 계속 띄우고 있다. 당 안팎으로는 11월 1심 결과를 보고 탄핵 추진의 방향을 정하는 것 아니냐는 관측도 제기된다.

이 대표의 '끌어내려야 한다'는 발언도 이러한 전망에 불을 붙였다. 이 대표는 지난 5일 10·16 인천 강화군수 보궐선거 지원 유세에서 "일을 제대로 못 하면 혼을 내 선거에서 바꾸고, 선거를 기다릴 정도가 못 될 만큼 심각하다면 도중에라도 끌어내리는 것이 민주주의고 대의정치"라고 말했다. 이어 "말해도 안 되면 징치(징계해 다스림)해야 하고, 징치해도 안 되면 끌어내려야 한다"고 했다.

이 대표는 윤석열 대통령을 직접 언급하진 않았지만 최근 정권 심판론을 부각하고 있는 것과 맞물려 윤 대통령 탄핵 추진 가능성을 시사한 것 아니냐는 해석이 나왔다.

박찬대 원내대표와 김 최고위원 등 지도부는 일반론적 언급이라고 반박하면서도 윤 대통령 내외를 겨냥한 '끝장 국정감사'와 특검법 재추진을 공언하며 전방위적 공세를 예고했다. 일단 국감 기간 김건희 여사의 국정농단 의혹을 규명해 탄핵 추진의 동력을 모을 '스모킹 건'을 찾겠다는 포석이라는 게 대체적인 분석이다.

민주당 지도부의 한 의원은 "윤 대통령에 대한 탄핵 추진은 아직 지도부에서 논의하지 않았다"며 "설익은 탄핵을 추진하면 되레 역풍을 맞을 수 있다"고 말했다.

하지만 "그렇다고 닫아놓을 필요도 없다"며 "명백한 불법이 드러나고, 국민 분노가 임계점에 달하면 행동에 나설 수밖에 없다"고 덧붙였다.

◎공감언론 뉴시스 [email protected]

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지