'평생굴레' 마약 중독…"23살인데 휴대폰엔 마약 인연뿐"

환자 "저는 필로폰이 아니라 주사기를 좋아하는 것 같아요" 환경 끊어야

마약 인연이 아닌 새로운 환경·사람들·할 수 있는 일을 제공할 수 있어야

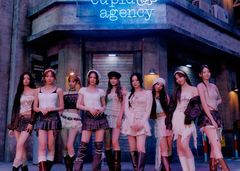

![[서울=뉴시스] 송종호 기자=지난 27일 김재성 인천참사랑병원장이 서울 영등포구 한국마약퇴지운동본부에서 열린 '마약 중독 재활기술 개발 연구를 위한 국제 포럼'에서 '마약류 중독자 재활의 임상 실제'를 주제로 발표하고 있다. 2025.03.28. song@newsis.com *재판매 및 DB 금지](https://img1.newsis.com/2025/03/28/NISI20250328_0001803945_web.jpg?rnd=20250328172823)

[서울=뉴시스] 송종호 기자=지난 27일 김재성 인천참사랑병원장이 서울 영등포구 한국마약퇴지운동본부에서 열린 '마약 중독 재활기술 개발 연구를 위한 국제 포럼'에서 '마약류 중독자 재활의 임상 실제'를 주제로 발표하고 있다. 2025.03.28. song@newsis.com *재판매 및 DB 금지

[서울=뉴시스]송종호 기자 = 서울에서 나고 자란 23살 남성 A씨. 그는 고등학교를 간신히 졸업하고 선배들을 따라다니면서 불법 스포츠 도박 사이트 운영, 대포통장 개설 등의 일을 했다. 음지에서 생활하던 A씨는 마약을 접하게 됐다. 마약에 중독된 A씨는 결국 적발됐다. 이후 새출발을 다짐했지만 약을 쉽게 끊을 수 있는 환경이 아니었다. 그의 핸드폰에는 불법 일을 하던 사람들 아니면 같이 마약을 했던 사람들의 연락처만 있었다. A씨가 마약을 끊는다고 해도 약을 권하는 사람들과 연락을 끊지 않고서는 약에서 벗어날 수 없는 것이다.

이는 김재성 인천참사랑병원장이 지난 27일 서울에서 열린 ‘마약 중독 재활기술 개발 연구를 위한 국제 포럼’에서 소개한 마약 중독자의 실제 사례다.

그는 재활 공동체의 필요성을 설명하기 위해 해당 사례를 공개했다. 김 원장은 "기반이 모두 사라져 버린 사람들은 새로운 환경에서 새로운 사람들과 새로운 할 일을 줘야만 비로소 바로 설 수 있다"라고 말했다.

임상 현장에서는 마약 중독을 꽃에 비유한다는 것이 김 원장의 설명이다. 김 원장은 "꽃을 따더라도 꽃을 피워낸 뿌리와 줄기, 잎은 얼마 지나지 않아서 같은 자리에 같은 꽃을 피우기 때문"이라고 했다. 즉, 약물 중독으로 이어졌던 기존의 삶과 가치관, 습관을 바꾸지 않고서는 중독으로부터 멀어질 수 없다는 의미다.

새로운 환경, 관계를 맺을 수 있는 재활 공동체가 필요한 이유가 여기에 있다. 김 원장은 “종을 치면서 항상 음식을 주면 어느 순간부터 개가 종만 쳐도 침을 흘린다는 ‘파블로프의 개’와 약물 중독은 마찬가지”라며 “처음에는 약에 반응하지만 나중에는 주사기에, 내가 가던 모텔 골목에, 파트너가 피우던 담배 연기에 반응해서 신체적인 반응과 약을 하고 싶다는 갈망이 올라오게 된다”라고 설명했다.

그러면서 김 원장은 "얼마 전 환자가 '선생님, 저는 필로폰이 아니라 주사기를 좋아하게 된 것 같다'라고 말했다"라며 "이는 굉장히 정확한 표현이다. 이 환경에서 도망가는 갈 수 있도록 철저하게 주변을 바꾸는 것이 마약중독에서 벗어나고 재활할 방법이 될 것"이라고 말했다.

또 김 원장은 "중독자들이 약을 하던 시간을 마주해야 하는데 우리가 생각하는 것보다 더 막막하고 어려운 일"이라며 "약이 아니라 다른 할 일이 있고, (약을 하던 사람이 아닌) 다른 사람들과 어울릴 수 있어야 한다"라고 밝혔다.

마지막으로 그는 마약 중독에 의료진이 우선 대응할 수 있는 중독 기준이 필요하다고 봤다. 김 원장은 “저와 같은 지역을 생각해 보면 마약 중독을 전담으로 하는 정신과 전문의는 두 손에 꼽을 정도”라며 “하지만 환자들은 급증하고 경증부터 중증까지 어마어마한 수가 병원으로 몰려들고 있다”라고 전했다.

이어 “‘바닥을 쳐야 회복을 시작할 수 있다’는 말이 있을 만큼 철저하게 망가지고 더 이상 일어날 곳이 없을 때 중독을 환자들이 인정한다”라며 “환자들과 의료진은 중독인지 아닌지 씨름하고 있다. 중독인지를 말해줄 수 있는 마커가 필요하다”라고 했다. 마커가 있으면 치료 자원이 제한된 상황에서 중증도가 높은 사람에게 우선 배정될 수 있다는 것이다.

◎공감언론 뉴시스 song@newsis.com

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지