금융지주 밸류업 가속…"자사주 소각하고 배당 높인다"

KB금융 자기주식 8000억, 하나금융 3000억 이달 소각

신한금융 5000만주 감축, 우리금융 주주환원 50% 제시

![[서울=뉴시스] 추상철 기자 = 코스피와 코스닥지수가 하락 마감한 8일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 지수가 표시되고 있다. 코스피가 전 거래일 대비 11.68포인트(0.45%) 내린 2556.73에, 코스닥지수는 3.26포인트(0.44%) 내린 745.28에 장을 마쳤다. 원·달러 환율은 소폭 내림세를 보이고 있다. 2024.08.08. scchoo@newsis.com](https://img1.newsis.com/2024/08/08/NISI20240808_0020473156_web.jpg?rnd=20240808154757)

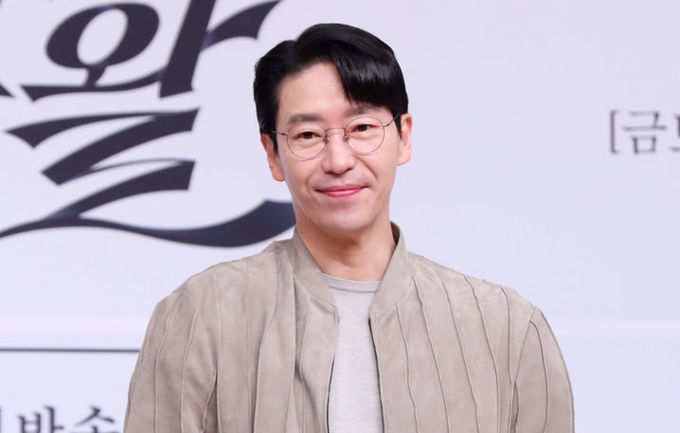

[서울=뉴시스] 추상철 기자 = 코스피와 코스닥지수가 하락 마감한 8일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 지수가 표시되고 있다.

코스피가 전 거래일 대비 11.68포인트(0.45%) 내린 2556.73에, 코스닥지수는 3.26포인트(0.44%) 내린 745.28에 장을 마쳤다. 원·달러 환율은 소폭 내림세를 보이고 있다. 2024.08.08. [email protected]

[서울=뉴시스] 이정필 기자 = 최근 2분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 향후 주주환원 계획을 밝힌 금융지주사들이 이행에 속도를 내고 있다. 한동안 주가가 오름세를 보이다가 미국발 경기침체 불안에 하락하자 회복 탄력성을 높이기 위해 나서는 모습이다.

9일 금융권과 각사에 따르면 KB금융지주는 오는 14일 자기주식 998만주를 소각할 계획이다. 이번에 소각하는 자사주는 지난해 8월부터 취득한 자기주식 558만주(취득가 3000억원)와 올해 2월부터 취득한 440만주(취득가 3200억원)을 동시 소각하는 것이다.

지난 6일 종가 기준으로 약 8000억원에 달하는 규모다. KB금융은 소각 관련 절차가 완료되는 시점을 9월 중순으로 예상하고 있다. 기업가치 제고 계획은 오는 4분기에 공시할 예정이다.

하나금융지주는 오는 19일 자사주 551만여주를 소각할 계획이다. 약 3000억원 규모다.

앞서 하나금융그룹 최고재무책임자(CFO) 박종무 부사장은 2분기 실적 컨콜에서 "사실 하나금융지주가 자사주 매입 소각이 차지하는 비중이 (타사 대비)조금 낮음을 잘 알고 있다"며 "자사주 매입 소각의 비중을 확대시켜 나가는 부분에 대해서는 좀 더 이사회와 논의해볼 계획이고, 점진적으로 TSR(총주주수익률) 기준으로 환원을 늘려가겠다는 계획을 추진하고 있다"고 설명했다.

박 부사장은 "토탈 TSR은 점점 상향될 것으로 기대하고 있고, 그 부분을 좀 더 확대할 수 있도록 노력해 나가겠다"면서 "밸류업 방안은 하반기 중 준비가 완료되는 대로 이사회의 승인을 거쳐 공시할 예정"이라고 부연했다.

신한금융지주는 오는 2027년까지 주식수 5000만주를 감축할 계획이다. 이를 위해 앞으로 3조원 이상의 자사주 매입과 소각을 단행할 예정이다.

신한지주는 최근 그룹의 수익성 개선을 바탕으로 구체적 실행 목표와 추진 방안이 담긴 '기업가치 제고 계획'을 발표하고 이를 공시했다. 신한지주는 연말까지 주식수를 5억주 미만으로, 2027년 말까지 4억5000만주 이하로 감축해 주당 가치를 제고할 방침이다.

지속적인 자사주 소각으로 주식수를 감축하며 2027년까지 주주환원율 50%를 달성할 계획이다. 신한금융은 기존 주주환원 정책을 일관되게 추진하면서 주당 현금배당과 배당 규모를 매년 확대키로 했다.

우리금융지주는 중장기 밸류업 목표를 '보통주자본비율 기반 주주환원 역량 제고'로 설정했다. 세부적으로 ▲지속가능 자기자본이익률(ROE) 10% ▲보통주자본비율 13% ▲총주주환원율 50% 등을 달성하겠다는 계획이다.

총주주환원율은 보통주자본비율 12.5~13.0% 구간에서는 40%까지, 13.0% 초과 시에는 50%까지 확대할 방침이다. 보통주자본비율은 내년까지 12.5%를 조기 달성해 주주환원의 속도를 높이기로 했다.

우리금융은 해외 기업설명회(IR)에도 집중해 올해 상반기 기록한 외국인 투자자 지분율 4.6%포인트 상승 모멘텀을 이어나갈 예정이다.

◎공감언론 뉴시스 [email protected]

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지