황혼까지 쫓아오는 '염증성 장질환'…"심하면 수술 고려"

약물 치료 효과 못 보면 장 절제 수술 불가피

의료계 "증상 악화 전에 적절한 수술 받아야"

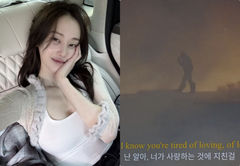

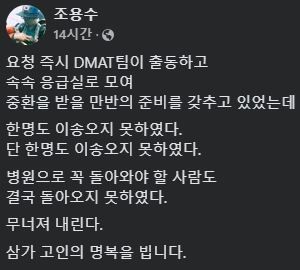

![[서울=뉴시스] 고려대 안산병원 대장항문외과 홍광대 교수(가운데)가 복강경을 통해 크론병 수술을 진행하고 있는 모습. (사진=고대안산병원 제공) 2024.08.07. photo@newsis.com *재판매 및 DB 금지](https://img1.newsis.com/2024/08/07/NISI20240807_0001623104_web.jpg?rnd=20240807164329)

[서울=뉴시스] 고려대 안산병원 대장항문외과 홍광대 교수(가운데)가 복강경을 통해 크론병 수술을 진행하고 있는 모습. (사진=고대안산병원 제공) 2024.08.07. [email protected] *재판매 및 DB 금지

[서울=뉴시스]송종호 기자 = 염증성 장질환은 끊어질 듯한 복통, 반복되는 설사, 피가 섞여 나오는 혈변 등으로 주기적으로 고통 받는다. 평생 약물 치료 등으로 관리해야하는데 설상가상으로 약물 치료가 더 이상 효과를 보이지 않고 증상이 심해지면 수술까지 고려해야 한다.

8일 의료계에 따르면 염증성 장질환은 크게 크론병과 궤양성 대장염으로 나뉘는데 대부분 젊은 시절에 발병해 평생을 따라다니는 난치병이다.

염증성 장질환의 원인은 아직 명확하게 알려져 있지는 않다. 다만 유전과 개인 면역반응, 장내 미생물의 조성, 환경 인자 등 다양한 요인이 복합적으로 작용하는 것으로 보고 있다. 근래에는 서구화된 식습관과 맵고 짜고 기름진 음식의 보편화가 큰 영향을 미치는 것으로 추측하고 있다.

가장 기본적인 검사는 대장 내시경 검사이며 환자의 증상과 혈액 및 조직 검사, 영상의학검사 소견 등을 종합하여 진단한다. 치료의 원칙은 약물 치료인데, 증상 완화와 관해기(증상이 안정된 시기)를 유지하는 것을 목표로 한다.

하지만 약물치료 도중에 약제가 더는 듣지 않아서 증상이 악화하거나 여러 합병증이 생기는 경우가 있다. 이럴 때는 수술을 고려할 수 있다.

크론병의 합병증으로는 장이 좁아지는 협착이 생겨서 장폐색 증상이 나타날 수 있다. 장에 구멍이 나서 복강 내에 농양(염증으로 세포가 죽고 고름이 고인 현상)이나 누공(조직에 생기는 관 모양 통로) 등이 생기는 경우도 수술이 필요하다. 특히 병이 오래 지속되면 대장암이 발생할 가능성이 커진다. 암이 의심스러운 상황이라면 역시 수술을 고려한다.

염증이 생긴 일부분을 잘라내는 수술을 하게 되는데, 수술로 장을 일부 절제하더라도 남아 있는 장에서 크론병이 재발할 가능성이 높기에 절제 수술은 꼭 필요한 경우에만 시행한다. 수술 이후에도 지속적인 약물치료가 중요하다.

궤양성 대장염 역시 내과적 치료에 한계가 있는 경우나 급작스런 대량 출혈이 멈추지 않는 경우 또는 대장 천공이 된 경우, 전격성 대장염(매우 심한 궤양성 대장염이 갑자기 발생하는 것), 대장암이 발생한 경우 등에 수술이 필요할 수 있다.

궤양성 대장염 수술은 주로 결장과 직장을 모두 절제하는 전대장절제술이 시행된다. 병변 부위를 절제하고 소장의 끝부분을 영문자 J 형태로 변형해 항문관에 연결한다. 이런 형태는 변을 저장할 수 있게 도와준다. 문합부를 보호하기 위해 임시 소장루를 보통 2~3개월 복벽에 유지하게 되며, 이후 문합부 합병증이 없으면 안전하게 임시 소장루는 복강내로 복원하게 된다.

고려대안산병원 대장항문외과 홍광대 교수는 "수술이 필요한 환자들 중에는 막연한 두려움 때문에 수술을 최대한 미루려고 하는 경우가 있는데, 그러다 증상이 더욱 악화돼 긴급 수술을 받게 되면 수술 범위가 넓어질 뿐만 아니라 개복수술까지 고려해야 하는 최악의 상황이 발생한다"며 "치료에서 가장 중요한 점은 환자가 적절한 시기에 수술을 받는 것이다"고 말했다.

염증성 장질환은 원인이 뚜렷하지 않은 만성 난치성 질환이기에 조기에 정확히 진단 받고, 꾸준한 치료와 금연, 금주 등의 생활 습관 개선을 통해 관해 상태를 유지하는 것이 중요하다. 발병 요인으로 서구식 식습관이 지목되고 있는 만큼 평소 균형 잡힌 식단을 유지하는 것도 치료의 중요한 요소다.

◎공감언론 뉴시스 [email protected]

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지